株式会社ARTAGE Marketing 代表取締役社長

Naoto Takahira

髙比良 直人氏

福井県を拠点に、企業の成長を支えるマーケティングやブランディング、クリエイティブを一貫して提供する株式会社ARTAGE Marketing(アートエイジマーケティング)。広告会社や印刷会社での営業経験を積んできた代表取締役社長の髙比良 直人(たかひら なおと)さんに、組織の魅力や地方で挑戦する理由、そして若手クリエイターへの思いを伺いました。

独立から合流へ─信頼がつないだ次のステージ

会社立ち上げまでの経緯を教えてください。

進学のため一度、福井から大阪に出ました。映画の専門学校へ通ったものの、演じるより作る側に興味を持ち制作会社に就職。大阪で広告代理店の営業を経験したのち、福井に戻り、印刷会社の営業をしていました。

そのとき、福井で電子商取引(EC)を展開するARTAGEホールディングスの共同CEO、Memorynator代表取締役社長の酒井と知り合い、意気投合したのです。自分の会社を立ち上げたいと考えていた私は、すぐに印刷会社を辞めて2024年3月に今まで培ってきたノウハウとクリエイティブな人材を生かせるフィールドとしてデザイン制作をベースにした株式会社リクリアを立ち上げました。

なぜご自身で創業されたのに、ARTAGEホールディングスのグループ会社である株式会社ARTAGE Marketingにジョインすることになったのですか?

創業当初はマンパワーも資金も限られていたため、自社メンバーに加え、外部の信頼できるクリエイターやフリーランスとタッグを組み、案件ごとにチームを柔軟に構成して対応する「プロジェクト型」で仕事を獲得していました。

そのなかで、仕事に対する考え方などでも共通する部分があったMemorynator株式会社の酒井と仕事をする頻度が高く、毎日が充実していました。ただ、携わるプロジェクトが多くなるにつれ、同じ会社の方がクリエイティブな仕事を円滑にすすめられるとの判断で、私がARTAGE Marketingも含めたグループ全体の営業部門の統括も担うポジションに誘われました。すぐに引き受ける決断をし、2024年10月に自分の会社を閉めてジョイン。当時の会社のメンバー6人はARTAGE Marketingの社員となり、現在も一緒に働いています。この判断は社員にもっといい条件で働いてもらうことができ、モチベーションも上がったと自負していますね。

福井県で起業したのには理由があるのでしょうか?

東京や大阪のような大都市では、すでにマーケティングやブランディングの市場がありますが、福井ではまだその土壌が十分ではないと感じていました。逆に言えば、福井には「未開拓の余白」が多く残されており、それを切り拓いていく面白さがあると考えたのです。

同時に地方に住んでいると、地方では、まだクリエイティブ職の価値が十分に伝わっていない場面に直面することがあります。“デザイン”の重要性を理解し、投資する人は都市と比較しても少ないため、社会的な認知や報酬面でも差があるのも事実。自分が仕事を獲得してきて、社内のクリエイターと一緒に実績を作り、クリエイティブに対する地域の認識を変えていくしかないと感じました。

地方だからこそ見える価値を届ける。ワンストップだから叶うこと

現在の事業について教えてください。

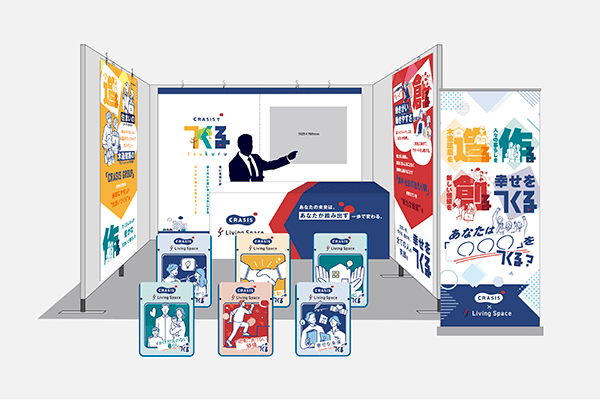

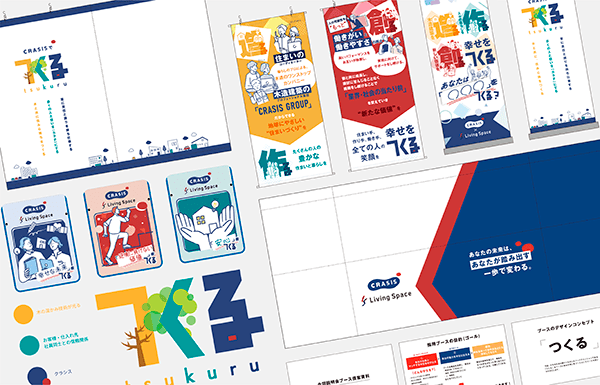

企業や団体の内側にある本質的な魅力、価値を見極め、それをブランディング・マーケティング・クリエイティブの3軸から統合的に設計し、社会に届けています。単なる制作代行やデザイン提供ではなく、「戦略」と「表現」がつながった一貫性のある支援を行うことが特徴です。

たとえば、ロゴやキャッチコピーといったビジュアルだけにとどまらず、クライアントの理念やビジョン、事業課題を深くヒアリングし、「何を、誰に、どう伝えるべきか」を根本から一緒に考えます。必要に応じて採用広報やSNS運用、プロモーション施策、オウンドメディアの設計などを提案することもあります。

マーケティングに関して、都会と地方とではどのような考え方の違いがあると思いますか?

地方が都会より遅れているのは事実です。大都市である大阪でさえ東京よりも遅れていると感じるので、地方はもっと遅れています。特に、まだまだブランディングやマーケティングへの理解やリソースが乏しい企業も多く、「何から手をつけていいか分からない」というケースも少なくありません。だからこそ、私たちは企業さまと伴走して一緒にゴールを目指すことで、方向性がずれることなく完走することができます。

御社の強みについて教えてください。

強みはブランディング・マーケティング・クリエイティブの「全部ができること」です。それぞれの施策をワンストップで提供するだけでなく結果を出すまで伴走できる知識と実績があることです。

たとえば、「マーケティング支援」と聞くと、多くの方がSEOやSNS広告といったWebマーケティングだけを思い浮かべるかもしれません。しかし、マーケティングにはそれだけでなく、パンフレットやポスター、イベント運営など、リアルな社会との接点も重要な構成要素として含まれます。私はこれまで営業経験を積んできましたし、ほかのメンバーは映像・写真・デザインに特化したクリエイターたちで構成されています。そうした多様なバックグラウンドを持つチームだからこそ、単なる見た目の「いい感じ」ではなく、本質を捉えたマーケティング戦略を立て、表現に落とし込むことができます。

これは、地域企業にとっても価値のあることだと実感しています。企画から実行までを一気通貫で行えるため、工数に無駄がないほか、認識がずれることなく企業の想いを形にしやすいです。おかげさまで、今は福井県の企業さんの依頼がほとんどです。

クリエイティブ業界の人材が、報われる社会を目指したい。ゴールは“北陸で選ばれる会社”

地方はクリエイターの本当の存在価値に気づいていないと先ほども話されていましたね。

はい、私自身その現状を強く感じています。たとえ優秀なマーケッターが戦略を立てても、それを言葉やビジュアル、映像などで「形」にして伝える力がなければ、受け手には響きません。私たちの事業は、まさにその「伝える力」を担うクリエイターたちによって支えられています。だからこそ、彼らの役割は作る人ではなく価値を届ける人としてもっと給与面でも優遇されるべきだと思います。

しかし現状では、地方におけるクリエイティブ職の社会的な評価や待遇は、まだ十分とは言えません。私は、そうしたクリエイティブな人材を自社で育成し、正当な評価を受けられる環境を整えたいと考えています。報われる仕組みがあれば、次世代の若い人たちが「この仕事に就きたい」「自分もやってみたい」と感じてくれますし、それは結果として地域の活性化にもつながるはずです。最終的には、「北陸では株式会社ARTAGE Marketingに頼むしかない」と認知されるようになりたいですね。

今後の展望について教えてください。

福井県内の企業さまに提案するときに、もっとエンターテインメントの要素を取り入れていきたいと考えています。地方の企業はホームページ、ブランディング、採用活動などばらばらに働きかけているところもまだまだあり、SNSの活用も遅れていると感じます。そこで、ユニクロなどの企業でも導入されている「ブランディングディレクター」を入れることで、ブランド全体を設計できる存在として弊社が認知されるようになりたいです。

地方であっても全国レベルのクオリティーを実現し、結果を出すのが大きなビジョンとしてあります。

代表が考える「クリエイティブの出発点」。クリエイターに大切なのは「職人」にならないこと、その心は

一緒に働くクリエイターに求めることはありますか?

スキルはもちろんですが、それ以上に「相手のために考えられる力」が大切です。誰かの課題を自分ごととして捉えられる人と仕事がしたいですね。自己表現を突き詰めるアーティストのような姿勢も大切ですが、私たちの仕事は「作品」ではなく「課題解決」です。デザインという手段を使って、相手の悩みをどう解決できるかを考えることが、クリエイティブの出発点であるべきです。

たとえ自分が「いい」と思ったデザインでも、クライアントの想いやターゲットに合っていなければ、それは自己満足に過ぎません。それが仕事であり、責任です。

最後に、若手クリエイターへメッセージをお願いします。

いまやクリエイティブといっても多種多様です。グラフィック、映像、3D、アニメーション…。そしてマーケティングやブランディングとも密接な関係です。だからこそ、自分の専門分野だけに閉じこもらず、異なる分野の表現や技術に触れておくことが、自分の視野をぐっと広げてくれます。

大切なのは、「職人」にならないこと。手を動かす技術を磨くのはもちろんですが、それ以上に必要なのは、考える力。クライアントの課題や社会の動きに対して、何を提供できるか。どう届けるべきか。そうやって「自分の仕事の意味」を常に問い続ける姿勢こそ、クリエイターに求められるものだと思います。

アイデアって、突然ひらめくものではありません。むしろ日常のなかにこそたくさんの「種」があります。街の風景、SNSの投稿、友達との雑談、書店のポップ、子どもの何気ない落書き…どれもヒントになり得ます。観察力と好奇心を持ち続け、アンテナを張り巡らせて、その種を見逃さないで自分の引き出しのなかにためておいてください。

取材日:2025年6月13日

株式会社ARTAGE Marketing

- 代表者名:髙比良 直人

- 設立年月:2022年2月

- 事業内容:ブランディング支援、クリエイティブ制作

- 所在地:〒919-0521 福井県坂井市坂井町下新庄16-8

- URL:https://entertainments.art-age.co.jp/

- お問い合わせ先:https://entertainments.art-age.co.jp/contact

この記事は株式会社フェローズが運営する、クリエイターに役立つコンテンツを発信する「クリエイターズステーション」にも掲載されています。