茨城県つくば市にある「ごきげんファーム」。こちらはさまざまな障がいを持つ方が働く、障がい者就労継続支援事業所に登録されている農場です。この「ごきげんファーム」は農業以外にも、養鶏、竹細工製作、福祉サービスなどを行う施設を備えていますが、今回はその養鶏場で管理者として働く荒間瑛(あらま よう)さんにインタビュー取材をさせていただきました。学生時代不登校となった経験があり、障がいに対して自分も当事者意識があったという荒間さん。そして、我々が日常当たり前に大量消費をしている家畜という「命」を預かる仕事をしている荒間さんに、日々感じていることなどをうかがい、意見交換などもさせていただきました。

目次

障がい者就労継続支援B型事業所「ごきげんファーム」の取り組み

今回取材で訪れたのは、障がい者就労継続支援B型事業所に登録されている農場「ごきげんファーム」。就労継続支援とは一般企業での就労がむずかしい障がい者の方々に、働く場を提供する障がい福祉支援のことをいいます。これにはA型とB型の二種類があり、その概要は、A型は雇用契約があるのに対し、B型は雇用契約を結ばず工賃が支払われ、福祉的就労として働く支援制度となっています。

この「ごきげんファーム」では、地域の耕作放棄地を利用して、農薬や化学肥料を一切使わない有機農法により年間100種類以上の野菜を栽培し、オンライン販売を含めて野菜セットの販売をしています。

農業以外にも、平飼い養鶏、竹細工製作、福祉サービスなどを手掛け、現在障がいを持つ100名以上の利用者の方に働く場を提供している「ごきげんファーム」は、さらに地域の農家のお手伝いや体験農園の運営までも行い、そのビジョンに掲げる「共生の場を創る」ことを積極的に進めています。

平飼い、そしてワインかすやビールかすなど地元の廃棄物をリサイクルして作る自家製飼料で育った鶏は、毎日元気に有精卵を産む

この「ごきげんファーム」で養鶏が始まったのは2019年。現在は約300羽の鶏がいる平飼い鶏舎が5棟あり、これらの鶏に与える飼料を全て自前で作成しています。

飼料に使う大豆、麦、米ぬかは全て地元つくば産。時には「ごきげんファーム」の農場で採れた野菜を入れることもあります。その他使用されているワインかすやビールかすは、つくば市のワイナリーや醸造所から出た廃棄物を用い、さらに粉砕した貝殻やその他の材料を混ぜ合わせて鶏の餌としています。着色剤などの添加剤は一切使用していません。

こうして出来た餌をおなか一杯食べ、鶏は成長して、やがて卵を産むようになるのです。

卵は産まれた日かその翌日に採卵され、専用のパックに詰められて飲食業や食品製造業者、その他一般消費者向けには「つくばの良い品(つくば駅構内)」、「融点(つくば市役所内)」、「四季の郷(JAつくば市)」、「桜直売所(JAつくば市)」などに出荷されます。

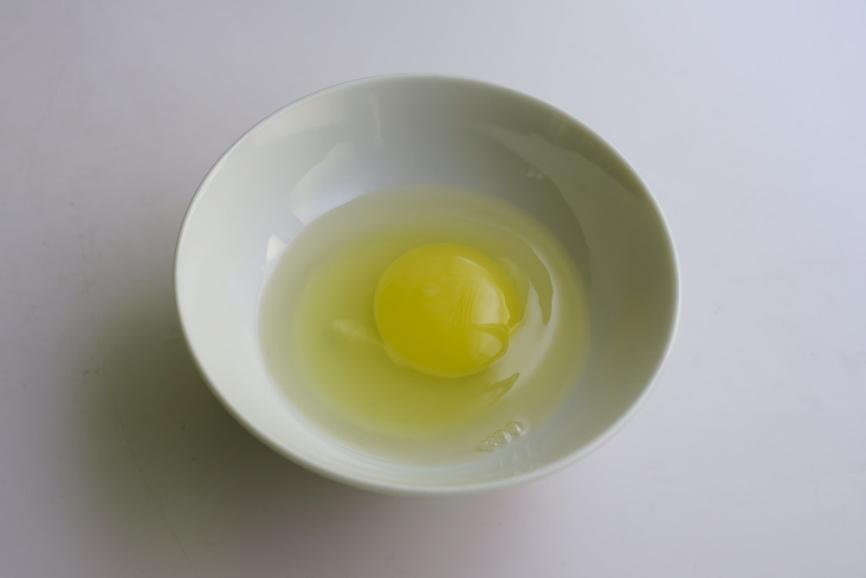

実際に卵を割ってみると、黄身の色はレモンイエローのような黄色。自分が一番驚いたのは、黄身のすぐ周りを取り囲む白身が、まるで寒天ゼリーのようにものすごい弾力があるのを知った時です。本物の卵の姿というものを実感した瞬間でした。(余談にはなりますが、こちらはその後TKG(たまごかけごはん)でたいへんおいしくいただきました。)

人間に一方的に委ねられた、家畜という「命」と向き合う

筆者:荒間さんはこちらで福祉支援者として養鶏場の管理という仕事に従事していますが、普段どんなことを感じたり考えたりしていますか?

荒間さん:ここでは「平飼い」の養鶏をしていて、私たちもそれが特徴の一つにもなっているので、売り文句としているところはあるのですが、ただあまりその点ばかりが強調されて、「平飼い養鶏」は良い、「ゲージ飼い」は良くない、といった極めて単純化された話として片付けられてしまうとそれには少し抵抗があります。

現実には私たちのように採卵を主とする養鶏場でも、それは「平飼い」かどうかに関わらず、卵を全然産まなくなったわけでもない、少し卵を産む数がピークを過ぎてしまった鶏たちを「生産性の低下」や「卵が割れやすくなる」という大義名分のもと、加工向けの肉として例外なく処分しています。

最初から採卵や食肉を目的として飼育されているとはいえ、一方的な人間の都合で決められた管理方法の中で育ち、人間が作ったルールに則って寿命までも決められている鶏たちは、ただ従うこと以外の選択肢を与えられていないという「現実」がそこにはあります。

だからといって「鶏がかわいそうだから止めよう」という簡単な話で済む問題でもありません。私は畜産というものを否定したいわけでも擁護したいわけでもありません。

しかしながら、この合法的に使える暴力を無制限に行使して「人間の一方的な都合で何をやってもいい」ということにはならないという気がしています。こういう問題に対して世の中がもう少し自覚的になってもいいのではと感じることがよくあります。

筆者:世の中でそのような視点が足りなくなっているのは「人間にとって不都合なものは見たくない。都合のよいことだけを見ていたい」という心理が働いているからではないでしょうか。つまり、問題を“本当のかたち”で見ることを避け、表面的な快適さに満足してしまう。結果として、本当の課題は見えなくなっていく。しかしながら見えている仕組みの中ではまた新たな課題が生み出され、そこに注目がいく。その本質的でない課題は解決したところでまた新たな課題が現れる。その繰り返しが続いているように思えてなりません。

荒間さん:確かにそうかもしれませんね。表現の仕方は違うかもしれませんが、例えば「生産性」と直接つながらないこと、または本当はつながりがあるのにそれをきちんと認識できていないことをあまりに拙速に切り捨ててしまうことがある。判断のもととなる価値観をどんどん簡素化・単純化して新たなルールやシステムを作ると、多様性や柔軟性がなくなり、極めて窮屈で閉塞(へいそく)感だらけの仕組みが出来上がる。そういうことが散見されます。

筆者:ご指摘のことは、今世の中があらゆるものの物差しをマーケティングやビジネスの観点から、過剰に単純化してしまっていることとも繋がっている気がしますね。例えば、とにかく「数多く」売れるものがいいものだ、とか。ちょうどテレビ番組の評価が「視聴率」のみで決まってしまうというようなことですよね。芸術性が高いとか、見ている人は少なくても見た人にはすごく深く心に刺さる番組だったといったようなことは、そもそも数字化するのが難しい。だから他の番組と比較がしにくい。昔に比べて数字で表現できないものは考慮されなくなっている気がします。それがデジタル化、DX化の行く末だというのなら、それは本当に寂しいことですね。

筆者:話が少し戻るようですが、先程人間が一方的な都合でしていることの「自覚」が必要なのでは、というお話がありました。最初から食用目的で飼育をする家畜であっても基本的には「命」があるもの。その「命」をいただいていることの「自覚」があれば、最終的に商品となったものをより大切に無駄なく扱うようになり、具体的には食品ロスなどの削減にもつながる可能性が見えてくるのではないか、というところでしょうか?

荒間さん:例えばそういうこともあると思います。現実に私たち消費者がしていることをまずありのままに認識したとき、私たちが日常当たり前にやっていることでも、それは本当にそのままでよいのか、私たち人間、とくには今日この瞬間を生きている今の人間の「独りよがり」を、その他の動物や植物、地球環境、将来の世代の人々に押し付けたりはしていないだろうか、と疑問に思うことがあります。

私たちが現実にしていることをまず「自覚」すること、それが人間の自己中心的な行動を少し立ち止まらせる、そして地球環境や自然の摂理を含むこの世の中全体が、「共生」や「調和」に向けて模索されていくきっかけになれば、と考えたりすることがあります。

学生時代は不登校を経験。農業研修や酒蔵でのアルバイトを経て辿り着いたのは、居心地のよい「ごきげんファーム」

筆者:荒間さんはこれまでどんな経歴をお持ちですか?

荒間さん:学生時代は中学生で不登校になり、高校は定時性高校に通ったのですが、そのときに少し自分自身をより大きな視点から俯瞰(ふかん)してみたい、例えば生物学的にみると自分はどう理解できるのかなど、そんなことを当時考えていたので、大学は生物学も学べる農学部に進学しました。大学では微生物の研究など面白いこともあったのですが、ここでも不登校になり、その間農業研修や酒蔵でアルバイトをしました。

福祉に興味をもったのは、自分も不登校になったことがあって、障がいということに対して当事者意識があったから。パートナーがつくばに住んでいたので、「つくば」×「福祉」×「農業」で就職先を探してみたとき、「ごきげんファーム」という施設があるのを知りました。

筆者:荒間さんにとってすごく居心地がよい職場のようですね。

荒間さん:はい、そうです。ここで働いている方とのコミュニケーションは変な気遣いなどなく、自然な関わりを持つことができています。万が一トラブルが発生することがあっても、メンバーがしょっちゅう入れ替わることもないので、長い時間のつながりの中で問題を解決できることが多いと思います。性格も特徴も皆それぞれ違ってはいるけれど、共感・共有できる部分もあり、お互いの違いを認識しつつ、共通の目的に向けて仕事ができている気がしています。

筆者:今後の目標・展望などあれば教えてください。

荒間さん:近々この鶏舎の近くに鶏の処分場を建設し、食肉事業を本格的に開始する計画があります。現状は外部の屠場(とじょう)に持ち運んで鶏の食肉への加工をしているのですが、搬入スケジュールの調整が難しいことや、採卵用の鶏の肉質に合わせて食肉加工工程の改善を図ることは外部では困難であることが分かったため、自前の処分場を建設し、新たに食肉事業も進めていく予定です。

この養鶏場で働き始めて、一時は目の前の鶏を処分することにある種の「苦しみ」を感じたり、今も精神的に不安定になることもあったりしますが、こうして鶏たちや毎日顔を合わせる仲間と出会い、周りを囲まれながら仕事ができていることを本当によかったと思っています。

「命をいただくことの現実」を引き受け、その重さを感じながら自らの役割を果たす

筆者は常々、時代が進み文明が発展するにつれ、人間は「自らにとって都合の悪いものを視界から外すことで満足を得る」ということをずっとやり続けてきたように感じています。専門化・分業化と称しては、都合の悪い部分を切り離し、それらを目の届かないところにアウトソーシングして、表面的な快適さを享受する。都市中心部から出される廃棄物を目の届かないところに持ち込むのも、都心で使うエネルギーを作るために地方に発電所を建てるのも、最も見たくない人間の「死」というものを病院に持ち込んで家庭内から消し去るのも、全部同じ理屈に見えてしまう。

その結果、世の中の本当のつながりや仕組みというものを誰も見なくなる。この世の中のリアルな姿と向き合うことも、物事の全体像をありのままに見るということも少なくなっている、というより自ら見えにくくしているのですから、何か問題が起きたときにトータルで物事を把握して対処しようとは誰も思わなくなる。そして根本的な解決策は議論されなくなる。ということが繰り返されているように感じています。

社会が発展し、複雑化したからさまざまな問題が分かりにくくなったのではなく、実は人間が人為的に複雑なことをして問題を分かりにくくしているのではないか。今回「命」に向き合う現場での気づきを通して、そんな考えに改めて至りました。

しかし同時に、その現実を日々直視し、「命」と正面から向き合いながら働く人がいる。

鶏たちの「命」を預かり、その一つひとつを大切に扱い、卵や肉を私たちの手の届くところへ届けてくれる。その過程を感傷に流されず、かといって冷たく突き放すこともなく、荒間さんは自覚をもって支えてくれています。

「命をいただくことの現実」を引き受け、その重さを日々の営みの中で感じながら、自らの役割を果たす荒間さんの姿勢に、心から敬意と感謝を伝えたいと思います。

情報

ごきげんファーム

公式HP:https://yf-tsukuba.com/gokigen-farm

公式オンラインショップ:https://gokigenfarm.com/shop/

住所:茨城県つくば市大角豆2168-1

ごきげんファーム上郷 平飼い養鶏場

住所:茨城県つくば市上郷223

2 件のコメント

こんど、つくば駅でごきげんファームの卵探してみます。卵の白身は、食べている卵が古すぎる。パックに詰めた日からな保証期限見たいです。新しい卵は割った後も小さく分厚い記憶。

p,s

気が付かない日本人は鶏のようです。命を大切にする人に育てて欲しいです。

中島様

コメントありがとうございます。

卵や鶏の命に触れてくださったこと、とても大切な視点だと思います。

記事の執筆者としては、「食の背景や社会の仕組みを私たちがどれだけ見えているか」という点を問いかけたかったのですが、

まさに命や日常の当たり前に目を向けることが、そこにつながっていくのだと感じます。

他にもいい記事がたくさんありますのでぜひご覧になっていただけたら嬉しいです。ローカリティ!編集部