日本の鉄道が毎日定刻で運行できるのは、鉄道業界の安全に対する日々の取り組みのおかげでもあります。そして、安全を支えるひとつに、「多機能検測車」と呼ばれる電車の活躍があります。

JR九州は新しい多機能検測車『BIG EYE』が誕生すると2023年10月26日に発表しました。

https://www.jrkyushu.co.jp/news/__icsFiles/afieldfile/2023/10/26/20231026_big_eye.pdf

引用:JR九州ニュースリリース

2023年11月〜2024年3月まで走行試験をしているとのことでしたが、実際に運用されて走って計測している『BIG EYE』に遭遇したのは筆者は初めてです。

仕事帰り、JR九州小倉駅のエスカレーターでホームへ降りていると、なんだか赤い電車が止まっています。思わず「え?」と声を発してしまいました。

電車をみてビックリ!

側面に『BIG EYE』と書いてあるではありませんか!

こんなところで遭遇できるとは、ラッキーです。

目次

かつては高速軌道検測車(マヤ車)が活躍

JR九州の前身旧国有鉄道時代には、高速軌道検測車(マヤ車)が線路を走り検測。線路のゆがみや高低差・曲りなどを精密に計測し、そのデータを元に、線路の保守管理が行われていました。

保線区の方の目視での点検もありますが、人の目では見えないところまで検測し、安全な鉄道輸送の一役を担いました。

そして2024年、老朽化と共にその役割を終えて、新しい多機能検測車『BIG EYE』へとバトンが渡されます。

『BIG EYE』の概要・特徴

『BIG EYE』に搭載されている装置は3つあります。

①軌道検測装置

線路にレーザーを照射して線路のゆがみなどを測定します。

②部材検査支援カメラ装置

まくらぎを固定する金具の状態、線路と線路をつなぐボルト部の状態などを高密度に撮影します。

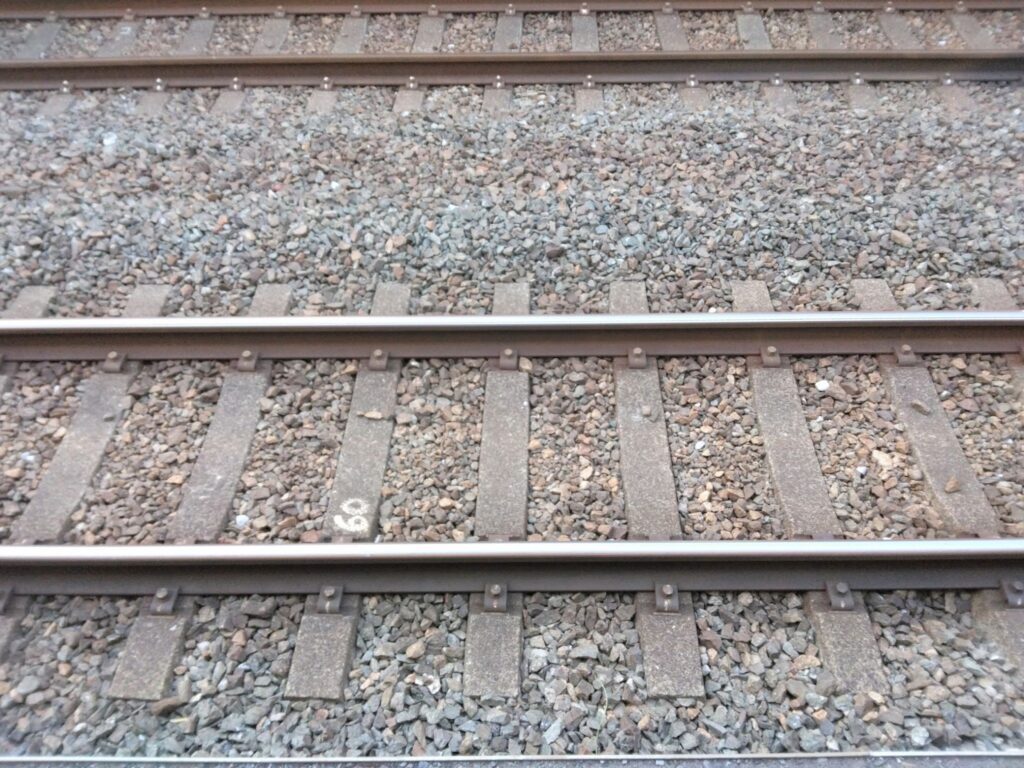

線路と線路をつなぐ、縦方向のものがまくらぎ。かつては木製だったが現在はコンクリート製も使われています。

その下に敷き詰められている砂利は、「バラスト」と呼ばれます。電車の重さを分散させ、線路が沈むのを防いでくれます。

③建築限界測定装置

車体から駅のホームやトンネルの中や信号設備までの距離を計測します。車体がどのくらいまで作れるのかに役立ちます。せっかく作った車体が、ホームやトンネルにぶつかってしまっては、事故になってしまうと大変です。

特徴を見ていきましょう

『BIG EYE』の名が示す通り、車体全面にある大きな目のようなライトが特徴的です。つぶらな瞳をしていてとても可愛いです。目玉や牛をモチーフとしており、子どもにも親しみを持ってもらいたいという思いが込められています。駅で見かけたら思わず走り寄ってしまいますね。

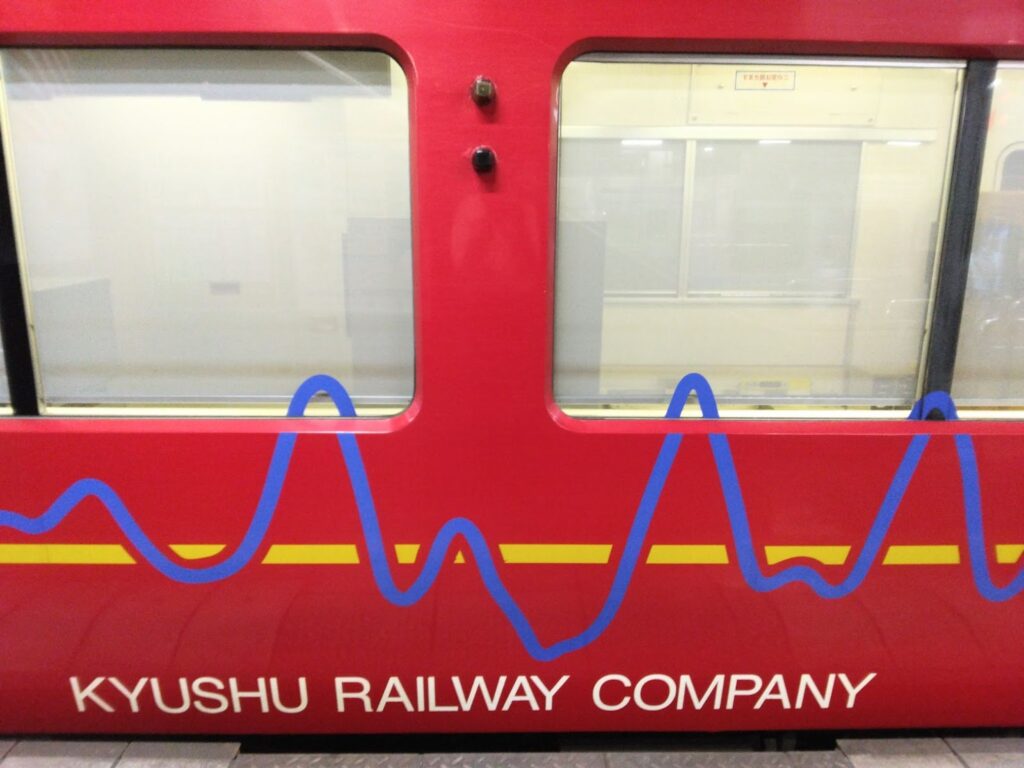

丸の中の幾何学模様は、レーダーや検測を連想させてくれます。また、青色と黄色は、波線で線路の高低差や正しい位置を示しているかのようですね。

ロゴにも計測を表す目や、ロゴ下には線路も描かれています。

車内の様子はブラインドが下がっていて、詳しくは見えません。何やら機器や機材みたいなものが積み込まれているようです。

いつか公開されたら中に入って見てみたいですね。

波線のようなイラストは、車体全体にほどこされていました。

そして、線路を計測中でしょうか?

LEDレーダーで線路を照射しており、データの収集中かもしれません。

こちら側には「牛」を表す黄色いデザインが描かれていました。

次はいつ遭遇できるか

新しい多機能検測車『BIG EYE』に遭遇できて、本当にラッキーでした。今の所時刻表では公開されていないので、どこで遭遇できるのかは分かりません。仕事終わりに見ることができ、疲れも吹っ飛びました。

新幹線にドクターイエローがあるように、JR九州には『BIG EYE』があります。また、私たちにも健康診断が必要なように、鉄道が安全に走行するためには、『BIG EYE』による点検が必要ですね。

*写真は全て筆者が撮影

1 件のコメント