株式会社木下(きのもと)商会は、働く人を支える空間のデザイン・設計をしています。企業や事業の目的を達成しやすいように、あいさつが自然に行えるような環境を整えたり、集団の課題を解決する行動が自然に生まれたりするような空間を作っています。

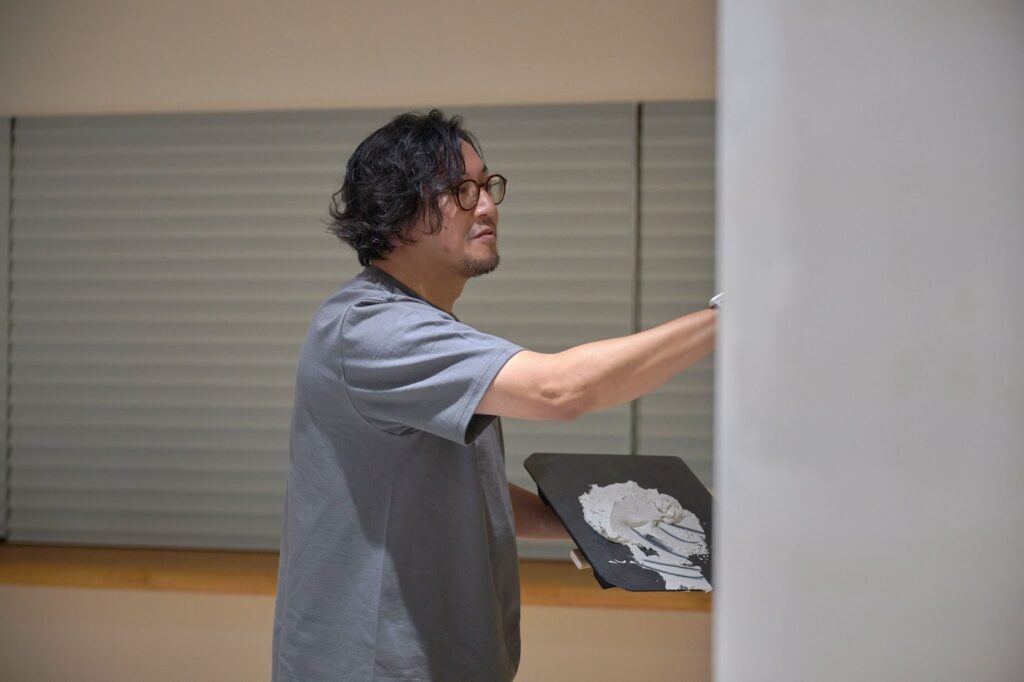

オフィスは単なる作業場ではなく、人々が集まり、アイデアが生まれ、創造的な活動が展開される場所です。木下商会では、見えるものだけでなく、見えない要素も大切にしながら、働くことを「無意識」に促す環境をデザインしています。「言葉にならないものこそ強い!」という信念のもと、オフィスや働く環境づくりに情熱を注ぐ代表の村山太一さんにお話を伺いました。

目次

「ハッピーを減らさない」組織に縛られない自由な発想

村山さんは、「人の可能性を信じる」という思いを原動力に、これまでにさまざまな事業に関わってきましたが、その中で感じてきたのは「ルールや組織に縛られる」ことへの違和感だったそうです。

一緒に働く人への「育て方」が画一的であればあるほど、アイデアや情熱が窮屈になり「ハッピーの量が減って」しまう。代表である村山さん自身が枠にとらわれず、自分の価値観をいちばん大切にし、自由な発想とやり方で楽しみながら、社員とともにサービスを提供しているのが木下商会です。

「根本に寄り添う」自由な発想から生まれた事業内容

「クライアントとともにゼロから価値を創り上げる」。村山さんが目指す理念は空間デザインの枠を超え、クライアントのビジョンを具体化するための伴走者にもなるということ。

その中で大切にしていることを、村山さんは次のように話します。

「たとえば、彼女が欲しいという友人に女の子を紹介したとして、実は彼女が欲しいわけではなくただ寂しかっただけ、なんていうことがある。企業の抱える課題も表面的な問題だけでなく、その奥に『根本的な原因』が隠れていることがあって、企業自身が、事業内容と組織の今の姿が見えていないのが悩みの深い部分だったりする。友人の『寂しかった』という本当の思いに気づくように、企業の本当の悩みを深掘りして、『答えを見つけやすい』空間を用意してあげるというのがうちの仕事の強みかなと思っています」

空間デザインのプランニングについて、初期段階からクライアントとともに計画を立て、予算やスケジュールなどのトータルサポートを行うプランニング事業部では「見た目で良いデザイン」や「コスパ」には惑わされず、プロジェクトを成功に導くパートナーとして寄り添います。それ以外にも、デジタル戦略とリアルな活動の融合を図り、WEBやサイネージを活用するデジタル・ディレクション事業部や、建物とテクノロジーを融合し、不動産プロモーションのデジタル化を進めるプロパティテック事業部など、その事業内容は多岐にわたります。どの事業部も「根本に寄り添った」独自の視点からプロジェクトをリードし、新たな価値を創造しています。

完成は終わりじゃない。完成はクライアントの問題解決のスタート

クライアントのオフィスが完成した際にこっそり見に行き、とても楽しそうに仕事をしているのを見ると、まずは「よし!やった!」と思う、と村山さん。

「でも、それが『クライアントの問題を解決した』ということじゃないんです。あくまでも問題を解決するための第一歩が始まったということなんです」

完成して終わりじゃない。まずはそのオフィスが実際に動き出して「人の動き」が実際に変わることで生み出されるものに価値があると村山さんは話します。

「人のために生きる」震災から得た教訓

村山さんは2011年、東日本大震災の被災地に滞在していたことがあります。その経験の中で「何のために生きているのか」と自問自答するようになったといいます。

「人のために生きたほうがいい」

村山さんが自ら導き出した答えは、現在、木下商会の提供するサービスだけにとどまらず、木下商会の働き方にも影響しています。

「全ての人に当てはまるわけではありませんが、『お金を稼ぐ』だけを目的にせず、楽しく働く人がたくさんいる未来をつくりたいんです。でも、言われたことだけをやっていては、それはかないません。そのためには、『主体的に働くこと』が大切だと思っています」と村山さん。

全てのものが「顔の見える」世界であればみんながもっと自由で楽しく働ける

村山さんが日々感じることの一つに、仕事には「顔の見えない人」がたくさん関わっている、ということがあります。

「仕事をしていると、目に見えないところで助けられることが本当に多い。顔の見えない人がたくさんいます。建てる人がいて、材料を作っている人がいるからこの建物ができる。運んでくれる人がいるからその材料がここにある。当たり前なことは何ひとつありません」

究極な話をすれば、職人はもとより原材料を作ってもらうところから関わるのが理想で、例えば映画のエンドロールみたいに、関わった人の名前がわかるような、全員がほめられるような、そんな世界になればいいと村山さんは話します。

「価格の方が重要視されていて、商品に『顔の見えない人』たちの価値は込められていない。『安ければいい』ではなくて、価値をちゃんと伝える努力が必要。私はその価値をクライアントに全て伝えられるようなことをやっていきたいです。そして、全ての仕事に『顔が見える』ようになって、何もかもが『あって当たり前じゃない』、そんな考え方が広まったら世の中の働き方はもっと自由で楽しくなっていくと思います」。

村山さんがゼロから構築する空間は、「楽しくワクワクしながら働ける未来」へと続いていきます。

聞き手:三芳洋瑛 執筆者:天野崇子