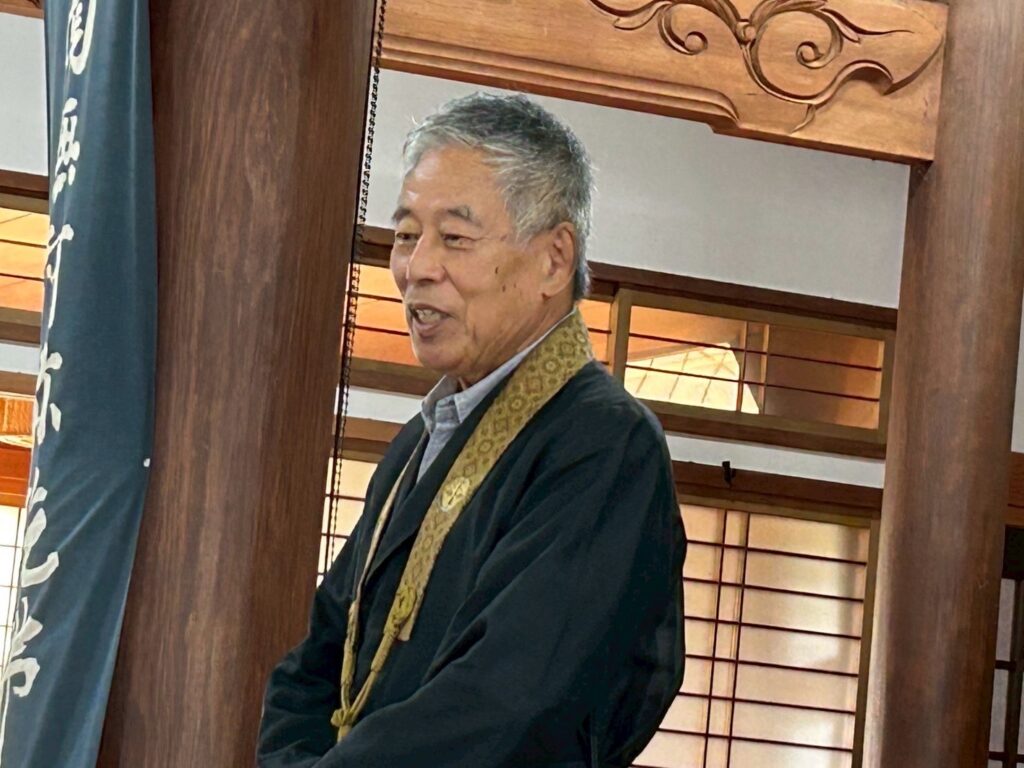

秋田県湯沢市院内地区にかまえる浄土宗・誓願寺の住職、26代目栗山晃英さん。かつては院内銀山に構えていた11のお寺の中で、唯一現代にも引き継がれている誓願寺。院内銀山から現在の場所に寺の拠点を移してからも、院内地区に根差すお寺として地域を見守っている。これまで写経体験から習字やキャンプまで様々な活動を通して地域の方とたくさんの交流をもってきた。お寺は地域の人にとって「めんこい」存在と呼ばれている。そう呼ばれているのにはワケがある。そのワケとは?

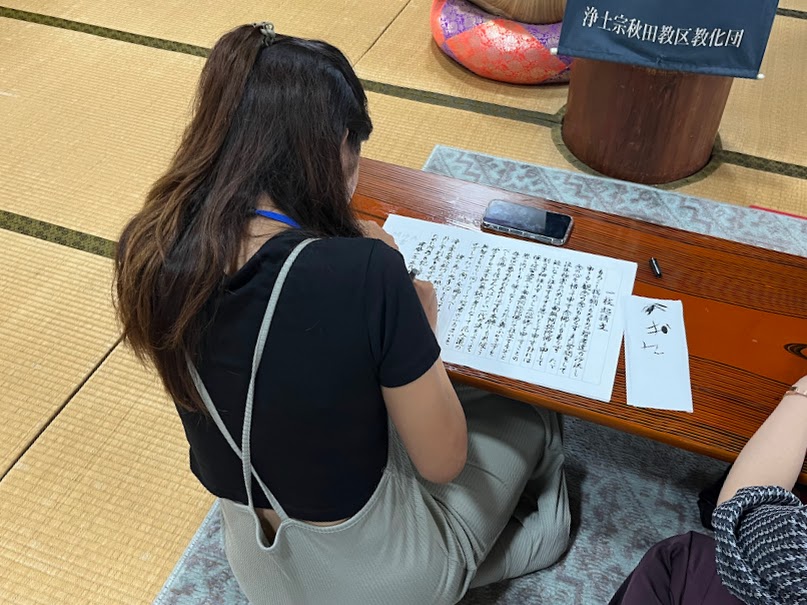

鳥のさえずりセミの鳴き声が響く中、ただひたすらに字と向き合う

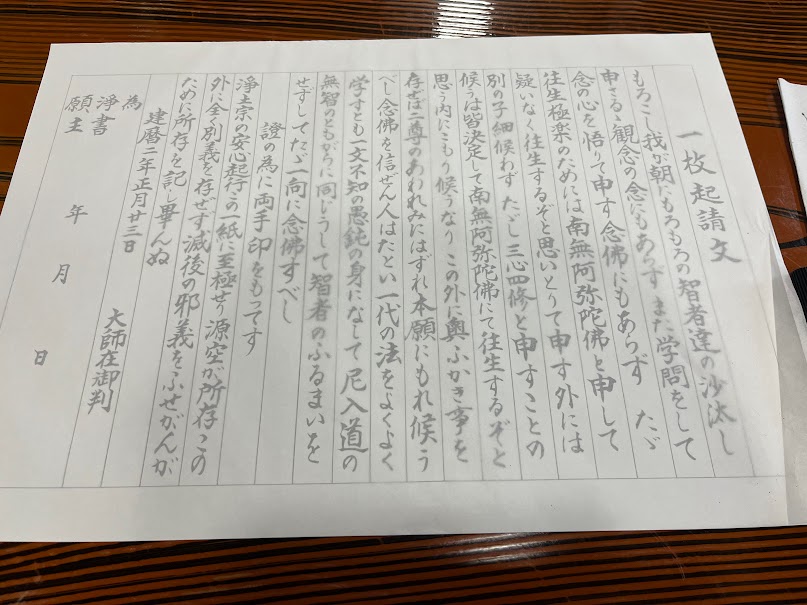

朝7時。初めての写経体験をした。机に用意されていたのは筆ペンと写経用紙と「起請文」と書かれた紙。

起請文には浄土宗の教えや考え方が詰まっている。鳥のさえずり、セミや犬の鳴き声が響く中、ただひたすらに字と向き合う。「字、下手になったな」と、とりとめのないことを考えながら字だけに集中できる時間が新鮮だった。最後には「就職祈願」と私の願い事を書いて書き上げた。

この写経体験はだれでも体験ができる。毎年秋ごろに雄勝高校の高校生たちが写経しに来るそうだ。高校生の方には少し短めのものを、大人には漢字がぎっしり詰まったものを写経させて、来る人によって随時変えているらしい。

「お寺はみんなのためのものであり、生きているときにくるもの」お寺が生活の一部になるように

地域に根差した誓願寺。地域の方とのかかわりの強い「めんこい」寺。

仏さまや寺の修復で困ったことがあれば、地域の檀家さんにすべてをお任せしているそう。地域の人がお寺に強くかかわり続けていることで、寺がより地域の可愛がられる存在になっていく。

栗山さんのお話の中で一番印象的だったのが、「お寺はみんなのためのものであり、生きているときにくるもの」という部分だ。この言葉で私のお寺に対する印象がガラッと変わった。毎年お盆を経験して、お墓参りに行き、お寺に行く。私の中では、「お寺=死んだ人を思うところ」という印象が強かった。

しかし、栗山さんが「生きるためにお寺を作った」という言葉を発されてから、お寺と私たちの距離は実は近いもので、それに気づいていなかっただけなんだと気づかされた。悩みがあったら、迷いがあったらお寺へ。昔お寺が勉強の場でもあり遊びの場でもあったように、お寺が生活の一部になることを栗山さんは強く望んでいる。

鈴木心暖さんの投稿