奈良県の大神(おおみわ)神社からの使者を発祥とした薬草栽培の地として、府県境を越えた兵庫県丹波市山南町(さんなんちょう)和田という集落があります。

先日取材をした大阪府能勢町に関する記事に書きましたが、能勢町地黄(じおう)の集落とは直線距離で50㌔くらい離れているでしょうか。

地黄という薬草栽培を専業にしていた地黄地区とは異なり、丹波市山南町の和田地区はあらゆる種類の薬草を栽培し、集散地としても機能しました。

我が国でも最大級の薬問屋街だった大阪市中央区道修町(どしょうまち)にも出荷され、大正時代に大陸産の薬草が大量に入ってくるようになるまでは、その問屋街を席巻していた歴史があります。

現在も和田地区には丹波市立の薬草薬樹公園があり、さまざまな薬草や薬樹が栽培されているのを見ることができます。

その敷地内には、当帰(とうき)という薬草を主体に煎じられた浴槽で入浴できる丹波の湯(たんばのゆ)という施設も設けられており、疲れているときに入浴すると確かに元気が出るのを実感します。

館内にはちょっとした薬草とそれに関する博物館もあり、薬草と地域の歴史を知ることができます。

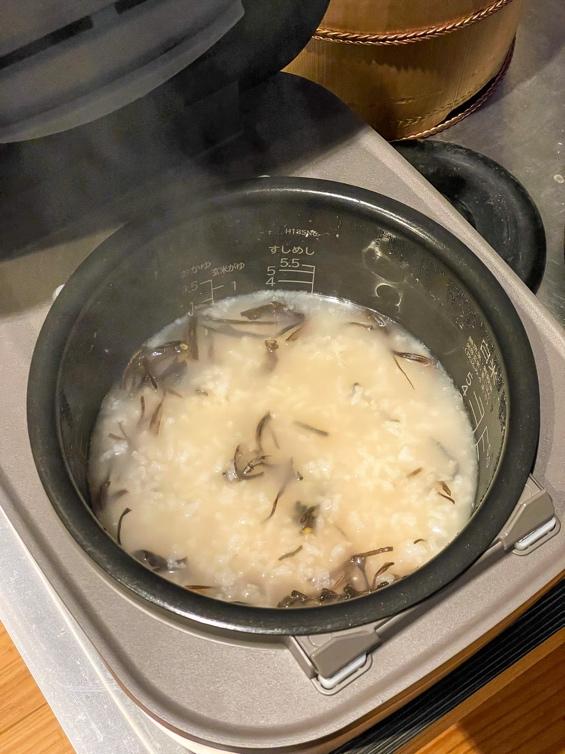

ちなみに先日能勢町に取材に行った際、インタビューしに立ち寄った酒屋さんでいただいた地黄(じおう)という薬草を、そこの主人が勧めてくれた食べ方である「おかゆ」にしてみました。地黄とは、ゴマノハグサ科の薬用植物で、主に婦人病や貧血に効能があります。

乾燥した地黄の根を水で戻し、炊飯器のおかゆモードで炊いただけです。

純粋に地黄の風味を味わいたかったので、シンプルに海塩を少々加えただけのおかゆにしました。

甘草(かんぞう)をさらに薄味にしたようなほんのりした甘さが感じられ、なかなかおいしかったです。

愛犬にも少し与えました。冬場はいつも冷え気味の下半身が急に温まった感じがしました。

身近にあるのに、意外と知らないことも多い薬草。自然の力を借りながら、体と向き合い味わう時間は、大事だなあと思います。