テーマは「いのち輝く未来社会のデザイン」——。

そんな壮大な問いかけに、世界中の英知と感性が集まる場所、大阪・関西万博2025。今回はその一端を体験してきました!

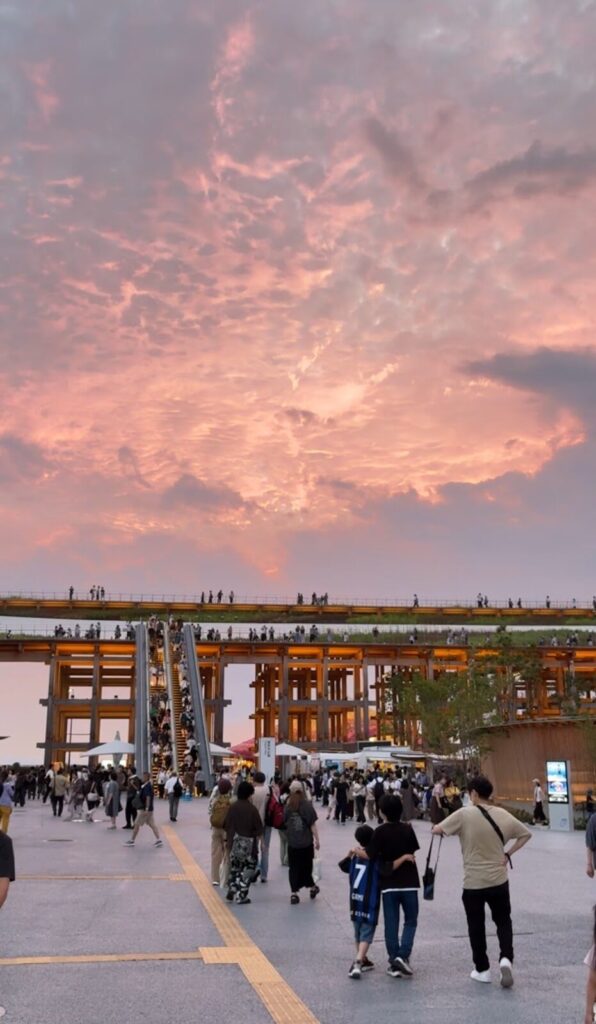

まずは巨大な木造建築「大屋根リング」をぐるりと一周。空と海と未来都市が交差するような、圧巻のスケール感。ここだけで、もう冒険は始まっていました。

目次

大屋根リング ― 未来をつなぐ“循環”のシンボル

万博の中心にそびえ立つ「大屋根リング」は、まさに今回のテーマ「いのち輝く未来社会のデザイン」を体現するシンボルでした。

到着してすぐ、まずはこの大屋根の上を歩いてみたい…という直感に従って、スロープを上がり“リングの旅”へ。

木のぬくもりが足にやさしく、まるで森の上を歩いているような感覚。日本全国47都道府県の木材が使われていると聞いて、足を進めるたびに全国を巡っているような気持ちになりました。

ぐるりと一周、全長約2km。眼下には各国のパビリオンが点在し、遠くには海や空港、街並みが広がります。USJもビルの向こうにあるという――風が吹き抜け、世界中の国旗がたなびくその風景に、思わず立ち止まりました。

「このリングは、ただの展望通路じゃない」

そう思えたのは、そこに“循環”のメッセージが込められていたから。木という再生可能な素材、光や風を通す設計、そして人と人、国と国がつながる“円”。

それらすべてが、未来の社会の在り方を静かに語っているようでした。

空を仰ぎながら歩く2kmは、過去・現在・未来をつなぐ時間旅行のよう。大屋根リングは、訪れる誰もが“世界の一員”であることを感じさせてくれる、心を解き放つ体験でした。

伝統と進化の、その先へ――飯田グループ×大阪公立大学共同出展館

そのあと出会ったのは、まるでSF映画の世界。未来都市のジオラマでは、環状に巡る都市にエネルギー循環のしくみや、人工光合成の研究などが視覚的に表現されていて、科学とデザインの融合に圧倒されました。

国内初の産学連携による共同出展館「飯田グループ×大阪公立大学パビリオン」。

テーマは「伝統と進化の融合」。その言葉のとおり、“今”と“未来”をつなぐ美しい答えが、ここにはありました。

まず目を引くのは、パビリオンの外観。「サステナブル・メビウス」と名付けられたそのデザインは、永遠性や循環を象徴する“メビウスの輪”をモチーフにしています。

なんと、外壁には最先端技術で織られた西陣織が使われていて、近づいて見ると繊細な模様の中に、まるで光が宿っているかのよう。伝統工芸が、ここまで未来と融合するとは――驚きと感動でしばらく立ち止まってしまいました。

館内では、脱炭素社会に向けた次世代の住まいとまちづくりが紹介されていて、特に驚いたのは、ただ便利なだけでなく「健康で快適に暮らせる」ことを軸にした設計思想。

エネルギー、空気、温度、光…。人の暮らしを取り巻くあらゆる要素が調和する未来像に、「これが“家”の進化なんだ」と胸が高鳴りました。

中に入ると、「未来型住宅」や「まちづくり」の研究成果がインタラクティブに展示されていて、暮らしの中でどう“いのちを守り、育む”かを問いかけてきます。

人工光合成によって、水と太陽光からエネルギーを生み出す研究を紹介。未来の水素社会を“当たり前”にしようとする姿勢に、学びと希望をもらいました。

印象的だったのは、「住まいの空気質」や「日射・通風の最適化」など、見えない部分にこそ健康と快適さを支える工夫がなされていること。

「家は、技術だけでなく“人を思う心”でつくられる」――その哲学が、展示の端々から伝わってきました。

大学の研究者と企業の現場力が出会うことで、こんなにも具体的で、しかも温かみのある未来像が描けるのだと実感。

これからの“住まい”が、単なる建築物ではなく、「いのちを照らす場所」へと進化していくことに、希望を感じました。

メビウスの輪のように、終わりなき「進化」と「継承」。このパビリオンは、“誰もが健康に、安心して暮らせる社会”への約束を、静かに、そして力強く語ってくれていました。

やっとのことで当日予約を取ってオーストラリア館に。

Chasing the Sun ― 太陽の大地へ

オーストラリアパビリオンに足を踏み入れた瞬間、空気がガラッと変わった気がしました。開放感、生命力、そして太陽のエネルギー。まさに「オーストラリアってこうだよな」と直感的に伝わってくる空間。

外観は、ユーカリの花から着想を得たという有機的なフォルム。再利用資材が使われていると知って、見た目の美しさだけでなく「サステナブルな思想」までもデザインされていることに感動しました。

中では、最新技術からアボリジナル文化まで、幅広い展示や体験型コンテンツが展開されており、まるで太陽の動きに導かれるように、国土を横断する旅をしている気分に。

とにかく、どこを切り取っても“ポジティブな生命力”に満ちている。映像、香り、音、すべてが五感に届く構成で、「ああ、行ってみたい国だな」と素直に思えました。

未来の社会を照らすヒントは、こんな“あたたかな国”からもきっと生まれていく。

そんな希望を感じたパビリオンでした。

黒潮──二つの国をつなぐ、一つの海

スペインパビリオンで心を動かされたのは、「黒潮」という見えない海の流れが、スペインと日本という遠く離れた国を何世紀にもわたってつなげてきたという物語でした。

建築そのものが「海」と「太陽」をモチーフにしていて、柔らかく光を受け止める曲線美や、波のようにうねる構造はまさに“生きている建築”。中に入ると、地中海の風を思わせる開放感と、日本との精神的なつながりを感じさせる展示が広がります。

展示では、東西の交流が生んだアート、航路、思想、そして人の行き来。太平洋を渡って届いた文化の記憶に、静かな感動を覚えました。

「黒潮」は目には見えないけれど、確かに存在する絆。

この海を越えてきたものたちが、今の私たちの生活の一部になっていることに気づかされる、そんな時間でした。

スペインの“人生を楽しむ力”と、日本の“自然とともにある感性”。その両方に、深い敬意を感じられる、素敵なパビリオンでした。

バーラト ― 体験し、記憶し、受け継がれるもの

一歩足を踏み入れた瞬間、そこは“展示”というより“祈り”に近い空間でした。

インドパビリオン「バーラト」は、ただインドを紹介するだけの場所ではなく、その精神や哲学、そして未来への挑戦が“生きた形”で息づいている場所です。

香の匂いに誘われ、入り口でまず出迎えてくれたのは「ロータス・コートヤード」。

蓮華手(パドマパニ)と菩提樹が、まるで時の流れを超えて静かにこちらを見守るようで、自然と呼吸が深くなりました。慈愛とマインドフルネスが空間全体に満ち、心がスッと整っていくのを感じました。

続く「ワンネス・ラウンジ」では、聖なるマンダップを想起させる神聖なしつらえが広がり、そこに集う人々のまなざしがどこか穏やか。国を超えて、人が調和できる場所とはこういうものかと感じさせられる場でした。

科学の領域にも深く触れました。

インドの月探査機「チャンドラヤーン3号」の精密な模型を間近で見て、古代から続く英知が現代科学へと進化していることに驚嘆。精神と科学の融合は、まさにバーラトそのものでした。

そして圧巻だったのが、天井を彩る「ジオライト・メッシュ・ルーフ」。

72,576個のLEDが描き出す光のパターンは、ただ美しいだけでなく、精神性や統一のメッセージそのもの。

その光の下に立つと、まるで自分自身がその一部になったような、不思議な一体感がありました。

バーラトは“見る”ものではなく、“感じる”もの。

そしてその感覚は、静かに自分の中に根を張り、やがて“受け継がれるもの”へと変わっていく。

そんな深い体験を与えてくれる、まさに魂に触れるパビリオンでした。

スロベニア ― “LOVE”が宿る国からのメッセージ

特に心に残ったのはスロベニアパビリオン。

そのブースがあったのは、熱中症警戒アラートの暑い中、待ち時間もなく入れる非常にうれしい「コモンズパビリオン」。

建物の中でブースで展示を行う共同館(コモンズ)は、世界各国の人々が持ち寄った“いのち”の物語や文化が展示されており、それぞれの価値観の違いが交わることで生まれる未来のヒントが詰まっていました。

スロベニアパビリオンで出会ったのは、美しい自然と人のやさしさ、そして“つながり”を大切にする思いでした。

案内してくださった現地スタッフのお姉さんが、とびきりの笑顔で教えてくれたこと――

「実は、SLOVENIAという国名の中には“LOVE”が隠れているんです」

その言葉に、思わず「なるほど…!」と心がほどけるような気持ちになりました。

展示では、スロベニアの森、温泉、水、そして暮らしが丁寧に紹介されていて、日本と共通する“自然と寄り添う感性”があちこちに散りばめられていました。中でも印象的だったのが、スロベニアにも日本のような温泉文化があり、人々が自然の恵みとともに生きているというお話。

テクノロジーの最先端を競い合うような展示が並ぶ中で、スロベニアは「大切なものはすでにある」と教えてくれるような静かな力強さがありました。

地球の反対側にある国なのに、どこか懐かしく、近しく感じる――

スロベニアパビリオンは、そんな不思議な“ぬくもり”を感じさせてくれる場所でした。「LOVE」を軸に世界とつながる。その可能性をそっと手渡してくれる国でした。

あらゆる国と技術と人が、「いのち」の輝きをどう育むかを語り合う場所。そんな未来との出会いが、ここにはありました。

1 件のコメント