東京電力福島第一原発の処理水海洋放出開始から2年目を迎える中、廃炉の過程を支える「分析」に焦点を当てた情報発信スペースが大熊町にある。2025年3月、日本原子力研究開発機構(JAEA)がCREVAおおくま(大熊町産業交流施設)内に開設した「ANALYSiS LAB.(アナリシスラボ)」だ。原子レベルの研究から地域の復興、そして未来の姿まで普段は目にすることのない分析の世界を来場者に体感してもらい、その意義を伝えている。

目次

分析をテーマにした情報発信施設

ANALYSiS LAB.は、福島第一原発の廃炉や復興に欠かせない放射線分析や研究の取り組みを“見える化“し、未来へつなげることを目的に開設された。展示は「見えないものが見えてくる」をコンセプトに、原子スケールから地域社会に至るまで、多層的な「分析の視点」を体験できる。実際に研究現場で使われている装置や手法も紹介されており、来場者は分析作業の一端を垣間見ることができる。

五つの体験エリア

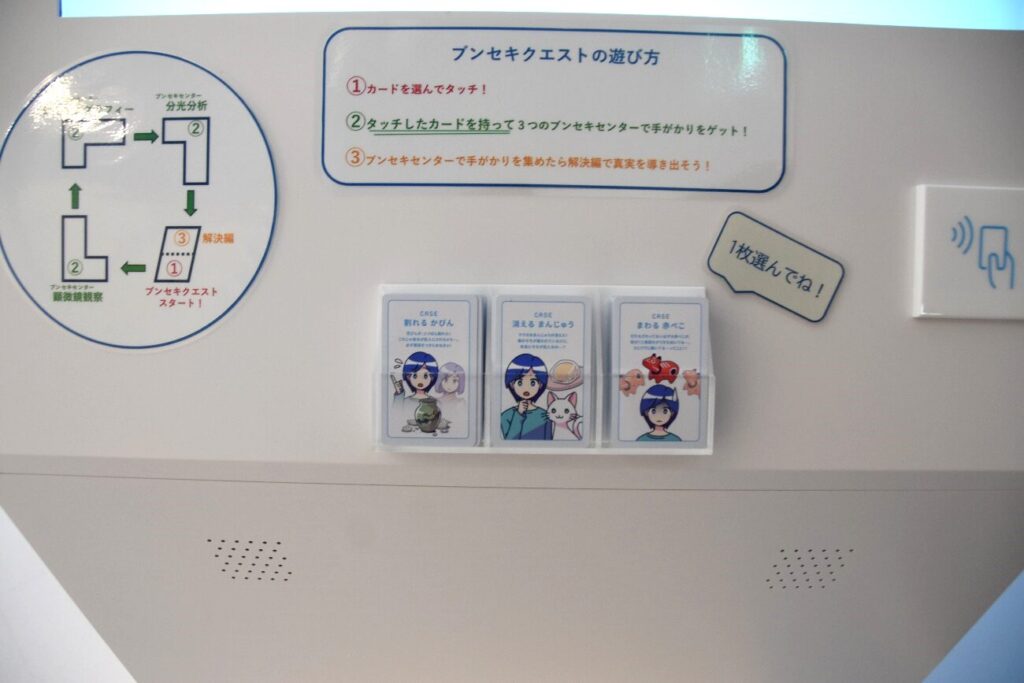

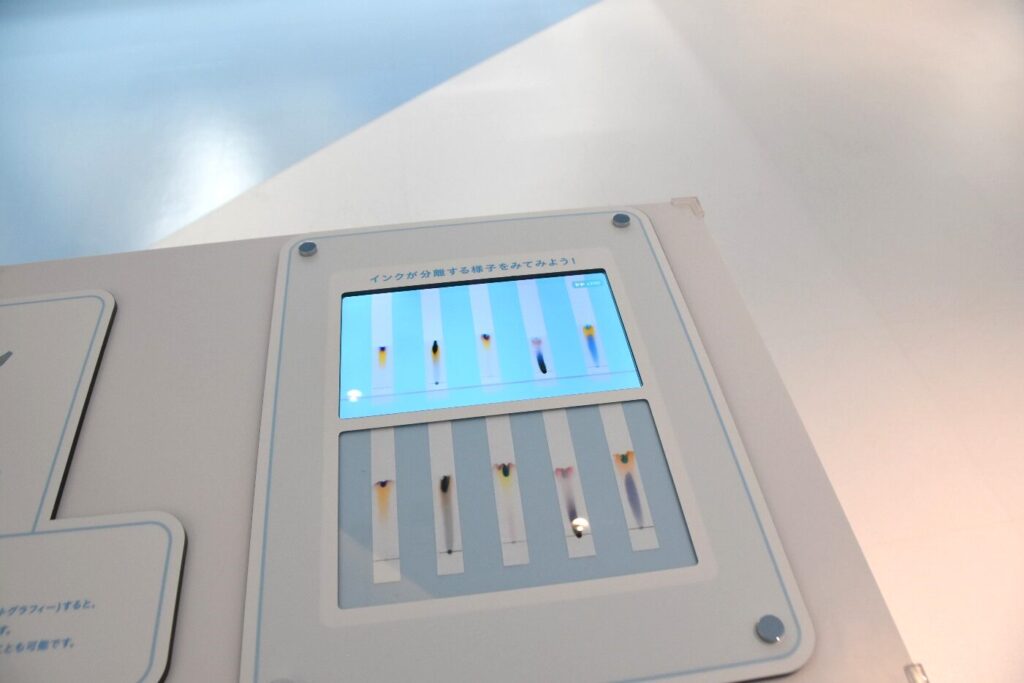

館内は五つの体験エリアで構成される。「ブンセキ・クエスト」ではカードを使った模擬分析を通して科学調査の手順を学び、映像シアターでは“見えない世界”を映像で可視化する。「ホウシャセン・スコープ」では霧箱とタッチスクリーンで放射線を観察できるほか、「スケルトン・ラボ」ではガラス越しに研究室を模した展示が広がる。「アトミック・フロンティア」では廃炉や元素、研究者の姿をより身近に紹介している。

展示の随所には、地域にちなんだ工夫も盛り込まれており、分析用カードを顕微鏡や分光分析の模擬機器にかざすことで体験が進む仕掛けだ。まるで“名探偵コナン”のように、謎を解き明かす感覚で分析の仕組みを学ぶことができる。

インタラクティブに体感する科学

記者が特に興味をひかれたのは、QRコードを用いたインタラクティブ展示だった。読み取った画面に現れる映像を指先で操作すると、層を切り替えて放射線の動きをシミュレーションできる。予測した結果が化学分析によって“答え”として示された瞬間、思わず笑みがこぼれた。数式や理論を超えて、直感的に科学の面白さを味わえる仕組みは、大人でも楽しめる。

私自身、ANALYSiS LAB.を訪れて強く印象に残ったのは、専門的な研究の紹介でありながらも子どもから大人まで親しみやすい空間に仕上げられていた点だ。展示を通じて見えてきたのは、単なる技術紹介にとどまらず、廃炉と復興の現場を「開かれた形」で伝えようとする姿勢が伝わってきたような気がした。

「見えないものを可視化する」というコンセプトは、科学そのものの魅力に加え、福島の未来を考える上でも大きな意味を持っている。福島再生の一端を担うこの場所に、ぜひ足を運んでみてほしい。

1 件のコメント