障がい、依存症、性被害─紙の本では決して触れられない、リアルで切実な人生の物語が、語り手自身の声で語られる「ヒューマンライブラリー」が郡山市歴史情報博物館で開催された。読者は本を手に取るのではなく、人と一対一で対話を交わすことで、偏見をほどき、他者を知り、自分の「普通」を見つめ直していく。「人が人を借りる図書館」という耳慣れないコンセプトにひかれて取材した。

目次

偏見をほどき、物語に触れる

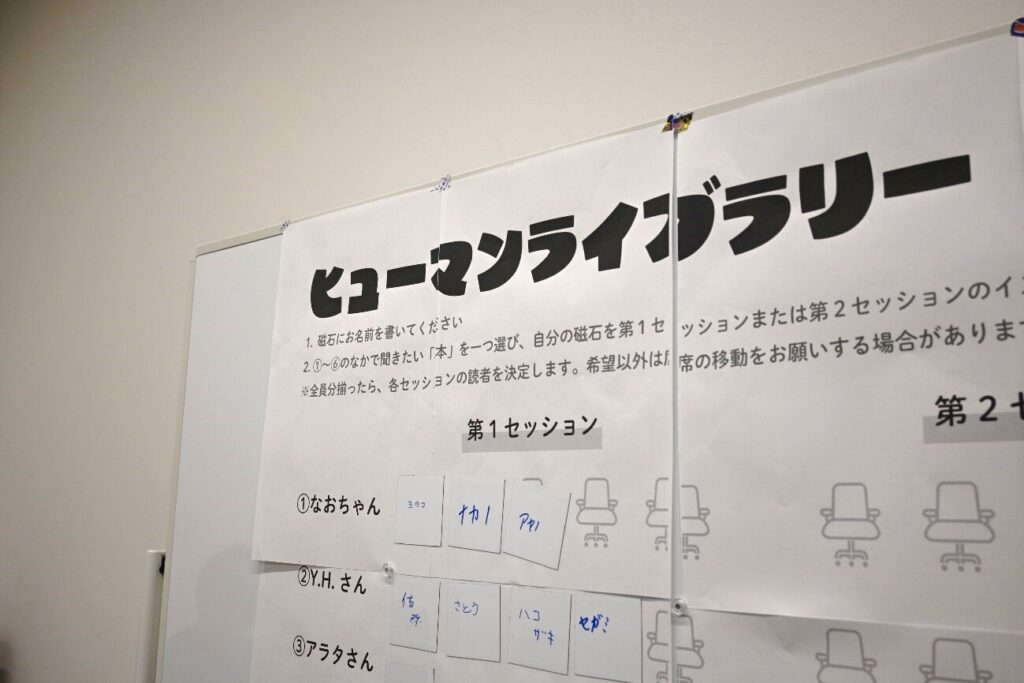

ヒューマンライブラリーとは、社会的マイノリティや困難な経験を抱えた人々を「本」と見立て、読者(参加者)がその人生の物語を「読む」─つまり直接対話するという仕組みである。偏見や先入観は、しばしば無知や思い込みに起因する。ヒューマンライブラリーでは、そうした思い込みに新たな気づきを与えるような、リアルな語りが交わされる。

三回目の開催となった当日は6名の「本」が登場。それぞれが異なるバックグラウンドと体験を持ち、自身のストーリーを語った。海外生活を経て多文化共生の意味を問う人。性被害と自死願望の果てに生きる意味を見出した人。買い物依存症からの回復を語る人。いじめと葛藤から店を開いた飲食店オーナー。聴覚過敏と居場所探しの日々を明かす人。家族に障がいを持つ者として生きる女性。それぞれが、紙の本では決して読めない、深く重みのある「生」の物語を提供していた。

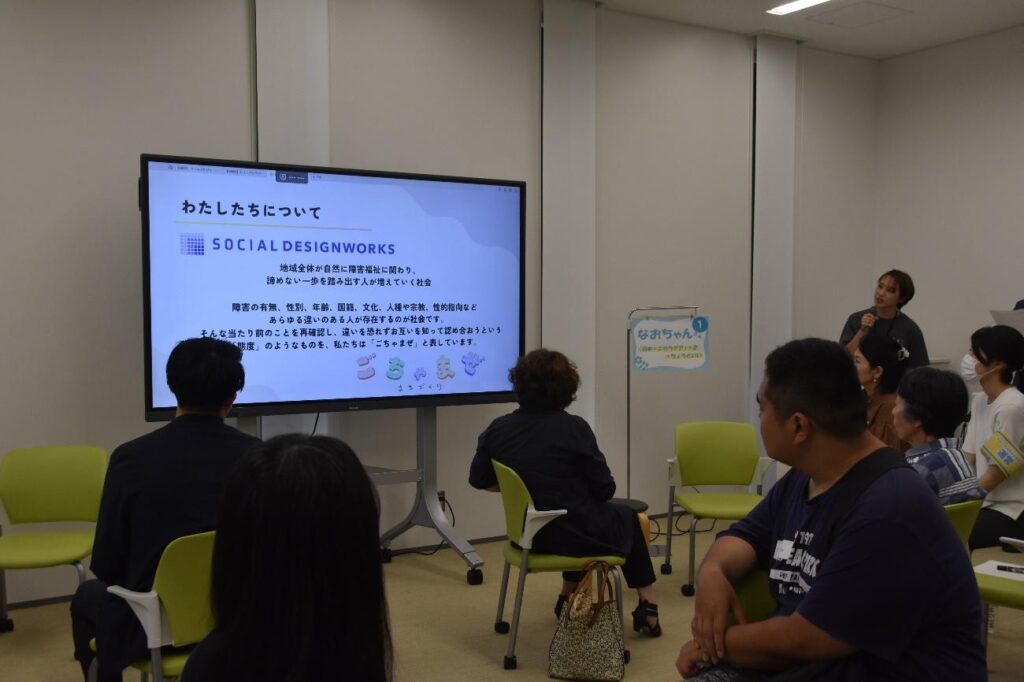

「ごちゃまぜ」という豊かさ

主催団体、特定非営利活動法人ソーシャルデザインワークスが掲げるキーワードの一つに「ごちゃまぜ」がある。これは、性別や年齢、国籍、障がいの有無にとらわれず、多様な人々が交じり合い共に生きる社会の姿を表現する言葉だ。あえて「ダイバーシティ」や「共生」などの語ではなく、「ごちゃまぜ」と表現するのは、その言葉が大人も子どもも直感的に理解でき、解釈に自由があるからだという。

会場で見えた“普通”の再定義

取材を通じて最も強く感じたのは、「マイノリティ」という言葉の距離感がぐっと近づいたという実感だった。LGBTQ、精神疾患、依存症─どれも、どこか遠くの、あるいは一部だけの問題のように思われがちだが、実際に語り手の声を聞いてみると、それらは私たちの隣にある「普通の生活」に潜んでいることに気づかされた。

たとえば、聴覚過敏の「本」役のテーブルでは読者と一緒にノイズキャンセルヘッドホンの選び方について談笑する。性被害を受けた経験を持つ語り手が、自らの傷とともに生き抜く覚悟を静かに語る。こうしたやりとりは、読み手の心を揺さぶると同時に、「自分には関係のない話だ」と思っていたものを、いつのまにか「自分ごと」として引き寄せてくれる。

ルールと配慮の中で育まれる対話

ヒューマンライブラリーには、いくつかの基本ルールがある。「語り手を大切に扱うこと」「どんな質問も、相手を傷つけない限り自由であること」「語られた意見や価値観を否定しないこと」「聴くだけの参加も可」など、対話を安全で開かれたものにするための配慮がなされている。だからこそ、このような場が存在する意義は大きい。

このような対話の場を継続していくことは、地域社会にとっても重要である。とりわけ、就労支援施設の利用者にとっては、社会と接点を持つ貴重な機会であり、一般参加者にとっても、他者の人生に触れることで価値観が広がる場となるのではないだろうか。

未来に向けた文化づくりとして

ヒューマンライブラリーの取り組みは、単なるイベントにとどまらない。そこには、ソーシャルスクエアを運営するソーシャルデザインワークスの「仲間の幸せを追い求め、諦めない一歩を踏み出せる社会を創る」という理念が息づいているように見えた。違いを認めるだけでなく、それを豊かさと捉える。そんな未来の社会づくりへの一歩として、次回の開催にも期待したい。

写真はすべて筆者撮影

1 件のコメント