〜この記事は、株式会社JTBふるさと開発事業部と合同会社イーストタイムズが共同で取り組んでいる「ローカル魅力発掘発信プロジェクト」から生まれたハツレポです〜

目次

おいしいすりおろしが手軽に作れる感動体験を

筆者は大根おろしが大好きです。ハンバーグや卵焼きなど、どんなものでも大根おろしを乗せるとおいしさが増すように感じます。

しかし、おろし金がすりおろしにくく、最近では大根おろしをおろしてチューブに入っている商品を買うことがおおいです。

すりおろす作業に力が必要なことや、野菜の繊維が目詰まりしやすくおろし金が洗いにくいことなどが理由で、おろし金を使わなくなっていきました。

そんな筆者が和歌山県にある紀州新家(きしゅうしんけ)代表の新家崇元(しんけ・たかゆき)さんが開発したおろし金を見たとき、「これがあればすりおろしを使った料理が手軽に作れる!」と、驚きと感動で胸いっぱいになりました。

「日本の伝統を継承したい」とおろし金の製作へ

新家さんは「日本の伝統工芸をなにか一つ継承したい」という想いで、2018年4月から独学で手打ちおろし金の開発・製作をはじめました。

おろし金の歴史は古く、誕生は300年ほど前になります。和食では必需品であり、日本特有の伝統的な道具です。その形は長い間変化がなく、ちりとり型のままでした。このことから新家さんは、「みんなと同じでなく独自性のあるおろし金を作ろう」と開発に着手しました。

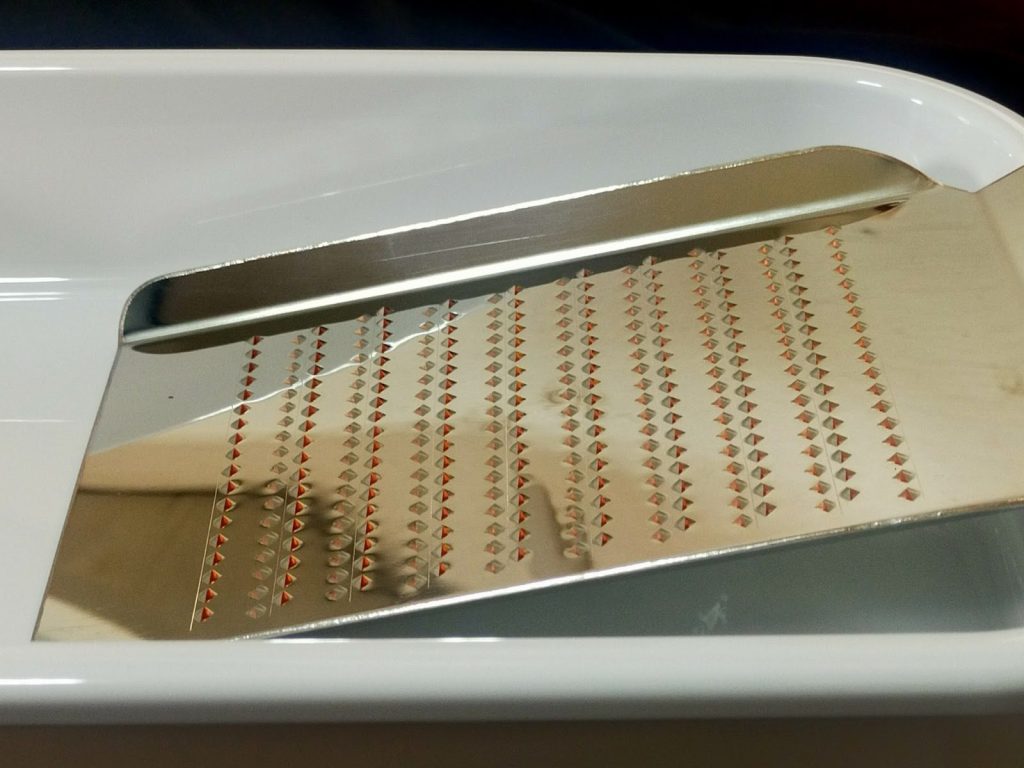

新家さんは、料理や用途にあわせたおろしができるように、おろし金の食べ物をする部分である「目立て」の形や大きさを変えた様々なおろし金を開発しています。

京都でミシュランガイドに掲載されている星付きレストランの料理人さんや、催事場に集まる人々に様々な意見を聞き、店舗や家庭それぞれで使いやすいおろし金を開発し、いまでは60〜70種類のおろし金があるそうです。

紀州新家おろし金の魅力とは?

こちらのおろし金には、力の弱い高齢者や女性が手軽におろしができるようにたくさんの工夫がされています。

1つ目は持ち手が握りやすいこと。強い力を入れなくてもおろせます。

2つ目は持ち手に引っ掛ける部分があり、トレーに固定できることです。おろしやすく、またおろしたあとの大根を簡単にまとめられます。

3つ目は、金板に対して目立てがまっすぐなので大根おろしの繊維がつまりにくく、おろし金を洗うときに洗いやすいことです。

和食文化の伝統を守る新家さん

ひと目ひと目、丁寧に目立てを作っていきます。

現在、一般に広く販売されているおろし金の多くは機械で作っていて、新家さんのように手打ちで作っているおろし金はほとんどありません。

新家さんは、日本に長く続いてきた和食文化に欠かせないおろし金打ちの技術を温め、現代のわたしたちに必要な新しい形にして提供してくれる、貴重な存在です。

ぜひ紀州新家のおろし金を取り寄せて、大根おろしを作ってみませんか。