東北新幹線新白河駅から西へバスでおよそ30分。終点の福島県西白河郡西郷村の由井ヶ原(ゆいがはら)地区は戦後の食糧増産のために開拓された、那須連山を源流とする阿武隈(あぶくま)川が流れる自然豊かなエリアだ。都会のような喧騒(けんそう)は微塵(みじん)もない。

かつて、ここに熊撃ち(くまぶち)として有名な男がいた。独鈷(どっこ)直一さん。山を知り、山に挑み、そして山に生かされた人だ。生涯で仕留めた熊は138頭。数えきれないものを合わせれば150頭にも迫る伝説のハンターだ。銃を手に山と渡り合ったその姿は、単なる狩人ではなく、自然と向き合い人として生き抜いた証であった。その銃声はいまや響かないが、山の中に入ると、彼の足音や息遣いがまだそこかしこに残っているように思えてならない。とりわけ赤面山(あかづらやま)にすんだ巨大熊「赤面(あかづら)太郎」との対峙は、地域に深く刻まれた逸話だ。山の猛威に立ち向かうその姿は、人々の畏怖と誇りを映し出している。

目次

カルミヤに立ち寄る

私は独鈷さんの足取りを求めて、開拓地に続く唯一の鉄橋・雪割橋(ゆきわりばし)のたもとにある喫茶店「カルミヤ」に立ち寄った。話好きなオーナーによると、かつて独鈷さんもよく足を運びコーヒーをすすりながら世間話をしていたのだという。山を知り尽くしたその人柄は豪快で、時に荒っぽく、けれどどこか憎めない。マタギとして生きるということは、ただ熊を撃つだけではなく、自然と向き合い、人間の限界と折り合いをつけながら生きることだったのだろう。伝説と日常が同じ場所に重なっている。

その事実が、筆者の心を揺さぶった。熊と闘った独鈷さんと、荒地に挑んだ開拓者たち。その姿はどこか重なり合い、土地に根を張る強さを思わせる。

開拓の記憶と土地の息づかい

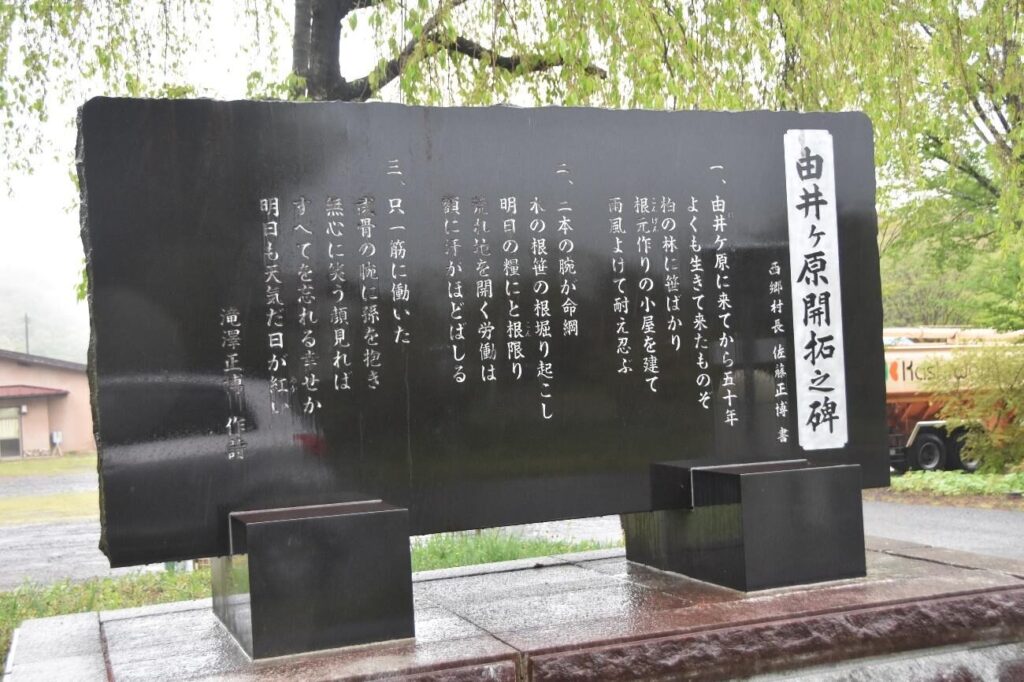

カルミヤを出ると、由比ヶ原の空気は少しひんやりしていた。原野を畑へと変える営みのなかで、熊の影も常に背後にあったことだろう。私は足を止めて記念碑を眺めた。そこに刻まれた文字は、土地を切り開いた人々の汗の証であり、熊を愛し、熊と闘った独鈷さんの生き方と、不思議なほど響き合っていた。人が自然に挑む姿は、形を変えても変わらない。

いまも息づく熊の影

近年、熊の目撃情報は東北各地で相次いでいる。環境省によると、2025年9月現在はすでに全国で5人が熊に襲われ命を落としており、2024年を上回るペースだ。8月には北海道・羅臼岳(らうすだけ)で登山者が犠牲となる事故もあった。人と熊との距離はむしろ近づいてきているような気がする。雪割橋の上から川面をのぞき込むと、見えない気配が風に乗って運ばれてくる。独鈷さんの銃が沈黙して久しい今も、山と人との境界は薄く、容易に越えてしまうのだと実感する。

熊撃ち独鈷さんは、いまも単なる伝説ではなく、西郷に息づく物語のひとつだ。土地の記憶をたどれば、過去と現在が重なり合い、静かに響き合う。山と人とが交わり続ける限り、その銃声は、風の音にまぎれて消えることはないだろう。

参考資料:熊撃ちドッコ(水曜社、発行:1987年,著:松葉 豊),クマに関する各種情報・取組(2025年9月4日、環境省)、西郷村だより(1970年11月20日号、1971年4月25日号)