2025年9月8日未明、全国で皆既月食が観測された。深夜からの天体現象だったが、晴れ間がのぞいた地域では、赤銅色に輝く月を約3年ぶりに楽しめたという。いまや科学が進み、デジカメやスマートフォンを取り出せば、その光景をすぐに切り取ることができる。だが、明治時代の人々にとって、天体の影を追うことはまだ祈りにも似た試みだった。

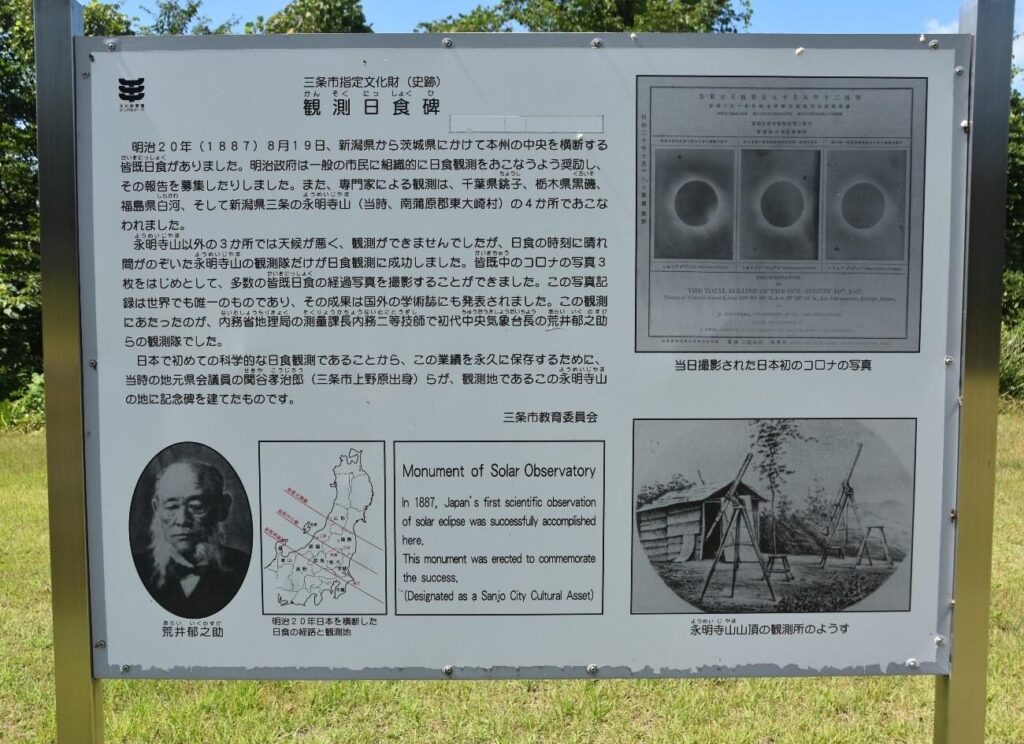

その皆既月食から遡ること2週間前の8月、私は新潟県三条市の永明寺山(通称・大崎山)にいた。標高120メートルほどの小さな山だが、坂道を上がっていくと眼下には米どころ新潟を象徴する越後平野が広がり、さらには遠くの山々まで見渡すことができた。汗が額を伝い、息を整えながら誰もいない道を登っていくと、奥の公園の先にひっそりと佇む「観測日食碑」が見えた。キトラ古墳天井壁画(奈良県明日香村)などと並んで日本天文遺産に認定されたその碑は、風雨にさらされて年月の色を帯びていたが、石肌には当時の観測隊の息遣いが今も残っているように思えた。

1887(明治20)年8月19日。本州の中央を横断する101年ぶりの皆既日食があり、明治政府はこの観測を国家事業と位置付けた。しかし、当日は天候条件が悪く、那須塩原(栃木県)、高萩(茨城県)など4か所の観測地点のうち、皆既日食をとらえることに成功したのはここ大崎山だけだった。雲に阻まれ失敗に終わった他の観測地とは対照的に、わずかな晴れ間を味方につけて「コロナ」を写し込んだのだ。その後日本で最初の科学的観測の成功を記念して、観測日食碑が建てられ、周辺は大崎山公園として整備された。2012年にはこの時に撮影されたとされる写真が都内で見つかっている。

一方、大崎山と同様に4か所の観測地点のひとつだった福島県白河市。こちらではアマースト大学(アメリカ)のトッド博士を中心とする遠征隊が大がかりな態勢を敷いた。海外から来る観測隊のサポート、機材や見物客などの運搬など交通網の整備など、皆既日食の観測のために黒磯(栃木県)から先の鉄道を約60キロ先の郡山まで延伸した。当日は上野から白河まで日帰りの臨時列車を増発したこともあり、白河は2000人以上の見物人であふれかえった。しかしながら、現地での約1カ月に及ぶ準備もむなしく,雲が太陽を覆い雲に覆われて皆既の瞬間を目にすることはできなかった。

138年前、大崎山の観測隊も白河の観測隊もこの暑さと格闘しながら、重たい機材を担いではるばる観測地点までやってきたのだろう。白河では周到な準備が空振りに終わった。大崎山では偶然が味方した。成功と失敗、歓喜と無念。その落差こそが、自然を相手にする科学の厳しさであり、同時にロマンでもある。

現代の私たちは、予報どおりの夜空を楽しみ、スマート望遠鏡で月や太陽を追うことができる。それでもなお、大崎山の碑に立つと、科学に挑んだ人々の緊張と高揚が胸に蘇る。

大崎山を下る頃、視界の先に再び越後平野が広がった。立秋を過ぎ、金色に染まり始めた田んぼの光景は、科学の歴史を支えた人々の挑戦と重なり合って見えた。私にとっての発見は、この小さな山が日本の科学史の大きな扉を開いていたという事実である。そしてその扉は、今も静かに開かれたまま、訪れる者を待ち続けている。

参考資料:新潟県三条市8月18日気象データ(気象庁)、明治20年の皆既日食観測地(nippon天文遺産 2023年日経サイエンス)、わが国の科学的日食観測事始め(天文月報1969年7月、公益社団法人 日本天文学会)