「オリエンタル即席カレー(https://www.oriental-curry.co.jp/products/standard/pr_standard_008.html)」という名古屋のご当地カレールウをご存じでしょうか? 名古屋のスーパーならどこでも売っているこのカレールウは、なんと80年前に日本で最初に生まれたインスタントカレーなんです。

目次

終戦直後に生まれた日本初のインスタントカレー

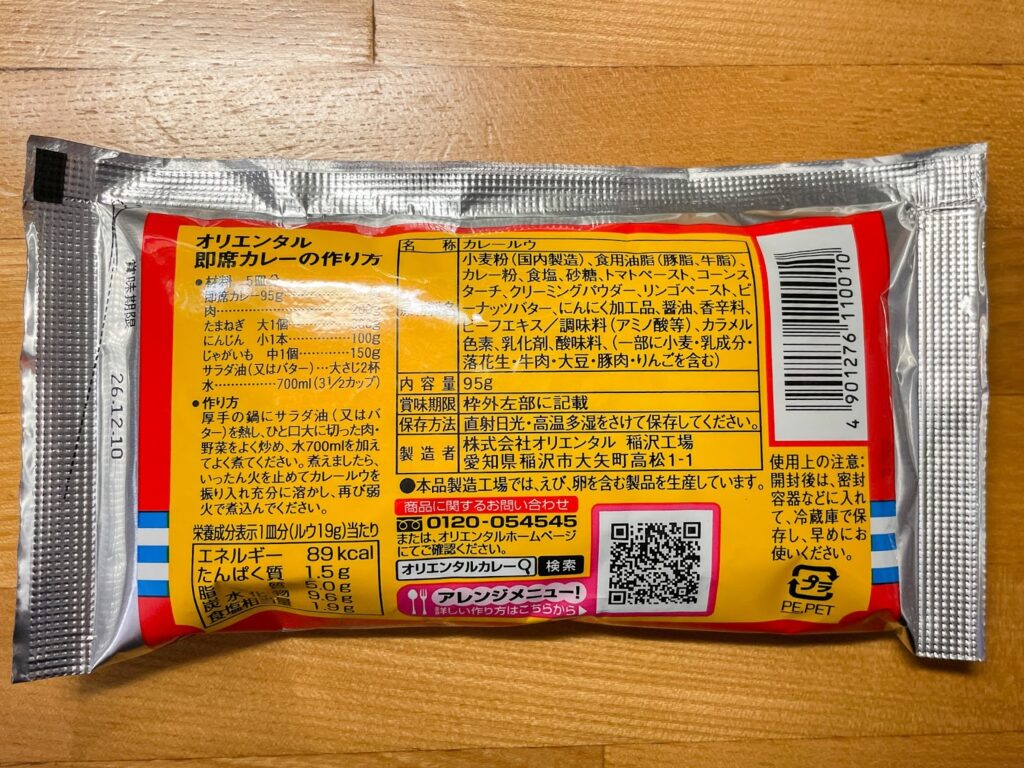

「オリエンタル即席カレー」は、一般的な固形のカレールーとは違い、粉末状になっているのが特徴です。パッケージサイズは幅が16cmほどとコンパクトで、ちょうど使い捨てカイロくらいの大きさです。名古屋のスーパーではどこでも、全国的なメーカーのものと一緒にこのカレールウがほぼ100%置いてあります。軽くて小さいので、お手軽な名古屋土産としてもおすすめです。お値段も税込170円ほどとお手頃! ご近所に配るのにもぴったりです。

私は東京で生まれ育ちましたが、名古屋に引っ越してきて初めてオリエンタルカレーを知りました。引っ越してきた当時以来、今回久々に買ってみました。昭和っぽいフォントとデザインは、昭和レトロブームの今、グッとくるものがありますね。

左上の人物の顔は「オリエンタル坊や」という創業当時からのマスコットキャラクターです。

「オリエンタル即席カレー」は、なんと日本で最初に生まれたインスタントカレー※なのだそうです。終戦直後の昭和20年(1945年)11月に発売されました。

※https://www.oriental-curry.co.jp/company/company_history.html

戦前からカレーライスは”洋風”料理として少しずつ家庭に浸透していたそうですが、当時は炒めた小麦粉に純カレー粉を混ぜるという、手間のかかる方法で作っていたそうです。

地元愛知県内で小麦や砂糖などの食料販売を細々と手がけていた星野益一郎氏は、終戦になると新しい事業を模索していましたが、カレーが家庭科理として普及しつつあることに着目し、より簡単に作れる商品を作れば売れると考えました。そこで、炒めた小麦粉に純カレー粉をあらかじめ加えた粉末状のインスタント・カレーを作り、 「オリエンタル即席カレー」を完成させたそうです。

当時あんパン1個が5円、この「即席カレー」は5皿分で35円と決して安くはない価格でしたが、飛ぶように売れたそうです。この「即席カレー」の意外なほどの人気ぶりに、星野氏はこれを愛知県内だけではなく全国的に販売していこうと決意し、宣伝カーを使って全国各地を回りました。音楽を流しながら街を走り、人が集まってきたところで芸人(正社員)によるショーを見せ、最後にカレーを試食してもらうというものだったそうです。娯楽の少ない時代だったので黒山の人だかりで、1回に千個くらい売れたそうです。この当時としては斬新な宣伝活動は、昭和28年から昭和45年頃まで続けられたそうです。同時にラジオ・テレビCMにも力を入れ、”ハヤシもあるでよ~”という当時の人気喜劇俳優、南 利明さんによる名古屋弁のフレーズは流行語になったそうです。

他の食品メーカーはカレールウの固形化に挑戦し、次第に固形カレールウが主流になっていきましたが、オリエンタルは今でも粉末状のカレールウを作り続けています。固形のカレールウには油脂が多く、健康的な食品づくりのため、こうした高融点の油脂を使わない、粉末状にこだわっているのだそうです。

実際に「オリエンタル即席カレー」でカレーライスを作ってみました

ということで、私も実際にカレーライスを作ってみました。我が家のカレーはほとんどチキンカレーです。みじん切りのタマネギを炒め、ニンジン、ジャガイモも炒めます。栄養のため我が家では青菜も入れるのですが、今回はニラです。

ローリエも加えて、700mlの水を入れて煮込みます。以前「カレーライスをおいしく作る秘訣(ひけつ)は?」という問いに、「ルウに書いてある水の分量を守ること」とあるのをどこかで読んで以来、水はきっちり指定通りに量っています。確かに一定の味になり、失敗しなくなりました。浮いてきたアクも取りますよ~。

柔らかくなってきたところで、いよいよ「オリエンタル即席カレー」を加えます。封を切るとこんな感じ。粉末状なのでカレーチャーハンなどにも使えるそうです。

一旦火を止めて、ルウを投入しました!

再び火をつけて煮込みます。いつも使っているルウよりも、やや粘度が高い気がします。昭和のカレーライス感です。

ここで隠し味投入!

いつものカレーと比べるためにも、いつも通りの隠し味も入れます。私はスパイスを追加で入れています。ガラムマサラ、カルダモン、クミンパウダーを投入!

インスタントコーヒーも入れています。ほぼ100%カレー用に、スティック状のものを買っています。香りが飛ばず便利です。コーヒーを入れると苦味が加わって味が引き締まります。

ソースも加えますが、せっかくなので名古屋ご当地ソースの「コーミソース(https://www.komi.co.jp/product/koikuchi)」を買ってきました。「ウスター」でも「中濃」でもなく「こいくち」というのが特徴です。

コーミソースも名古屋に来てから知りましたが、これも手頃なお土産にいいかもしれないですね。税込235円ほどです。

ケチャップも入れます。これは名古屋のメーカーではなく長野県松本市の「ナガノトマト(https://www.naganotomato.jp/products/commodity/ketchup/)」のケチャップなのですが、名古屋ではよく売っています。

以上の隠し味も入れてしばらく煮込みます。ちょっと色が濃くなっておいしそうになってきました! これで5皿分です。

できあがり!

さあ、できあがりです! ご飯にかけて、いただきます。

久々に食べたオリエンタルカレーは、確かに「昭和のお母さんのカレーの味」「昭和の給食のカレーの味」という感じがします。懐かしい味です。辛さは中辛くらいかな?

我が家では子どもが生まれてからは甘口のカレーに変更しなければならなかったので、それ以後は別のメーカーのものを使っていましたが、久しぶりのオリエンタルカレーもなかなかおいしかったです。素直な日本のカレーですね。

なお、「オリエンタル即席カレー」と似たようなパッケージの姉妹品に「即席ハヤシドビー(https://www.oriental-curry.co.jp/products/standard/pr_standard_010.html)」というものもあります。ハヤシライスのルウです。(「ドビー」ってなに?)

こちらは大きめのスーパーだと扱っている場合が多いです。

また「マースカレー(https://www.oriental-curry.co.jp/products/standard/pr_standard_001.html)」というチャツネ付きのカレールウもあります。「マース」ってなに? 独特のワードが出てくるのがオリエンタル! これらは皆粉末状です。

さらにそれぞれレトルト商品も出ています。

今年2025年は終戦80年ですが、それと同じく80年の歴史を誇る「オリエンタル即席カレー」。高度経済成長期の日本を象徴するような味なのかもしれません。

1 件のコメント