秋田県湯沢市の仏教寺院、誓願寺(せいがんじ)で写経体験が行われた。誓願寺では浄土宗が信仰されており、今回は浄土宗の教えについて述べられた文章「一枚起請文(いちまいきしょうもん)」のなぞり書きをした。この体験や26代目住職の栗山晃英(くりやま こうえい)さんのお話を通して、理想やそれと比べた現在の自分自身について考える契機となった。

目次

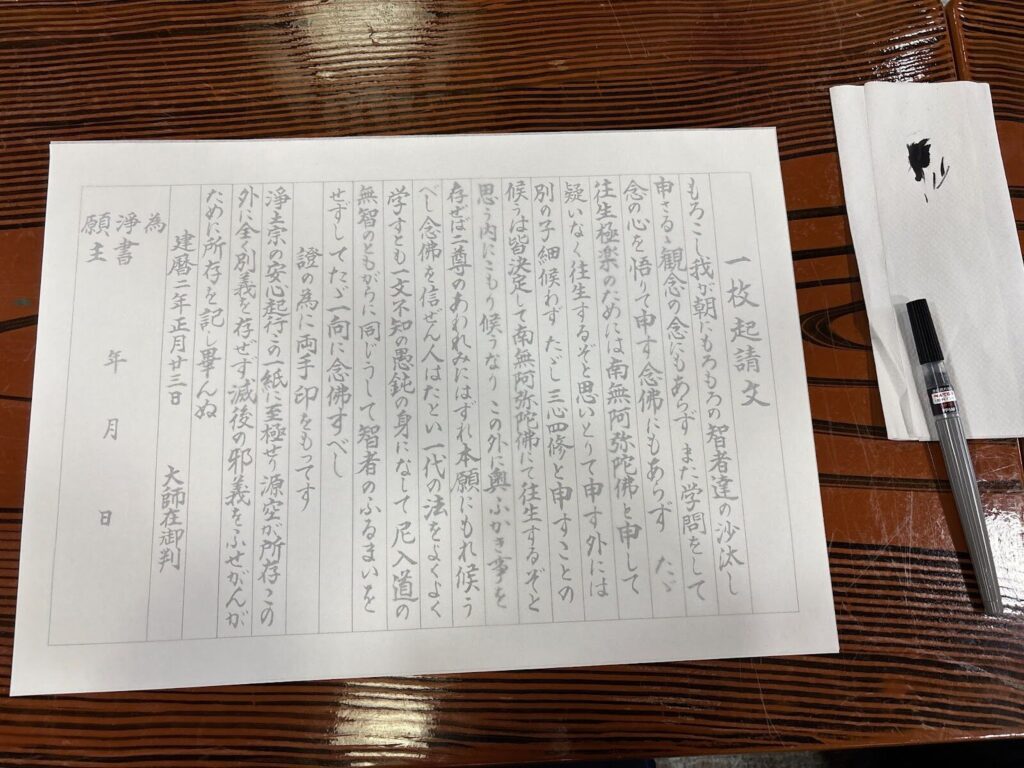

信仰において大切な行動や考え方「安心起行」をまとめた「一枚起請文」

浄土宗は「南無阿弥陀仏」と唱え、手を合わせて仏に祈ることで、極楽浄土へ行けるよう願う宗派だ。「一枚起請文」は浄土宗を開いた法然が「安心起行(あんじんきぎょう)」、すなわち信仰において大切な行動や考え方をまとめたものであり、ここでは一心に念仏を唱えることの重要さが説かれている。「浄土宗の安心起行この一紙に至極せり」の言葉がすべてをあらわしている。

仕事を一生懸命することが精進。自分を見つめなおす写経

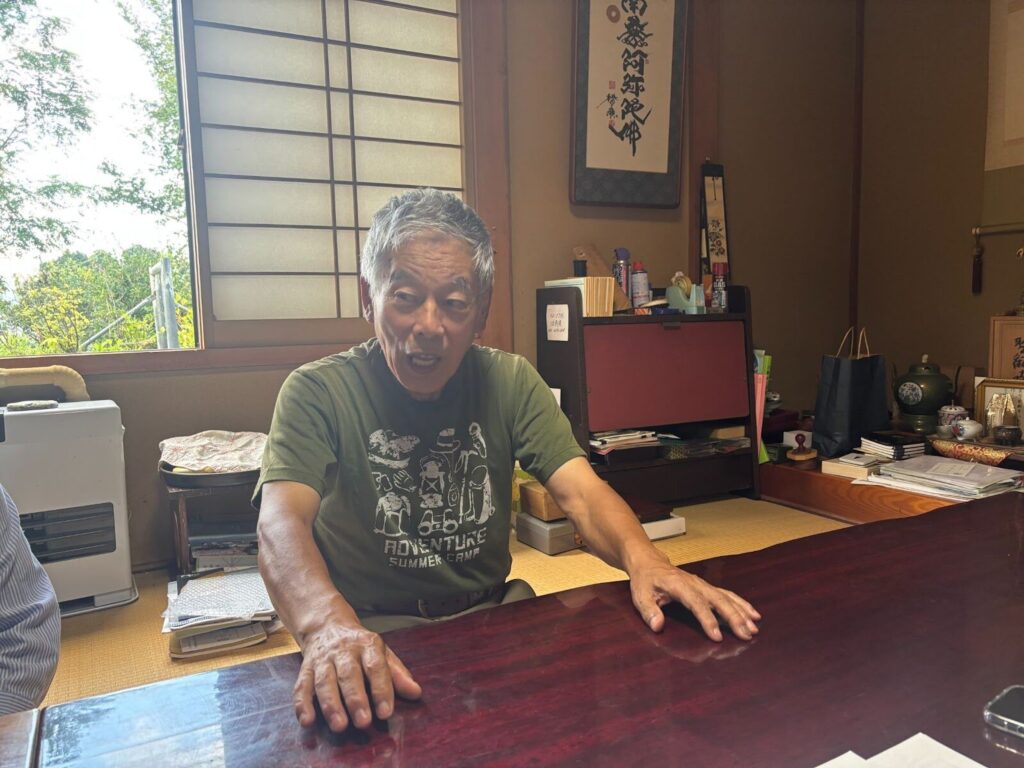

栗山さんは仏教用語「精進」について次のように解説している。

「精進というのは、形式的に信仰に倣ったり規律を守ったりするといったことではありません。自分の道を進むこと、つまり自分自身の仕事を一生懸命頑張ることなんです」

私はこの言葉が特に印象に残っている。向上心を持って自分にできることを精一杯やること、それが目標の達成につながるということは現在の私達にも通用するのではないか。一枚起請文からも、記述されていることの意味を全て把握することはできないものの、極楽浄土を目指してただ一心に念仏を唱えることに励む点から「精進」を感じ取ることができる。

写経体験によって、自分の目指す理想のために小さいことでもできることからやっていこう、と少し励まされたような気持ちになった。写経はただただ手本を真似ることに没頭するものだと思っていたが、実際にやってみると自分自身を見つめるきっかけになった。そして浄土宗の教えが現在まで受け継がれ、信仰していない私達へ届いたことも、感銘を受けた点の一つである。

「生きる人」のためのお寺

「お寺は生きる人のための場所だから、人々が集まるようにしたい」と栗山さんは語る。人を弔う場所というと暗いイメージを持ってしまう人が多いが、実際はそうではない。

亡くなった人がより良い所へ行けるように願い、生きている人が前を向くための場所であるそうだ。したがって、栗山さんは写経体験を始めとして、過去には地域の人向けに勉強会やキャンプを行ったりと、お寺が地域に対して開かれた場所になるような活動を行っているという。

栗山さんは取材の終わり際に、「困ったことがあったらいつでもお寺に来てください」と笑顔でおっしゃっていた。悩んでいることがある時、非日常的な体験がしたい時、写経は自分自身を少しだけ変えてくれるかもしれない。

東海林明梨さんの投稿

情報

浄土宗 東安山誓願寺

住所:019-0112 秋田県湯沢市下院内新馬場158

*ペット供養可