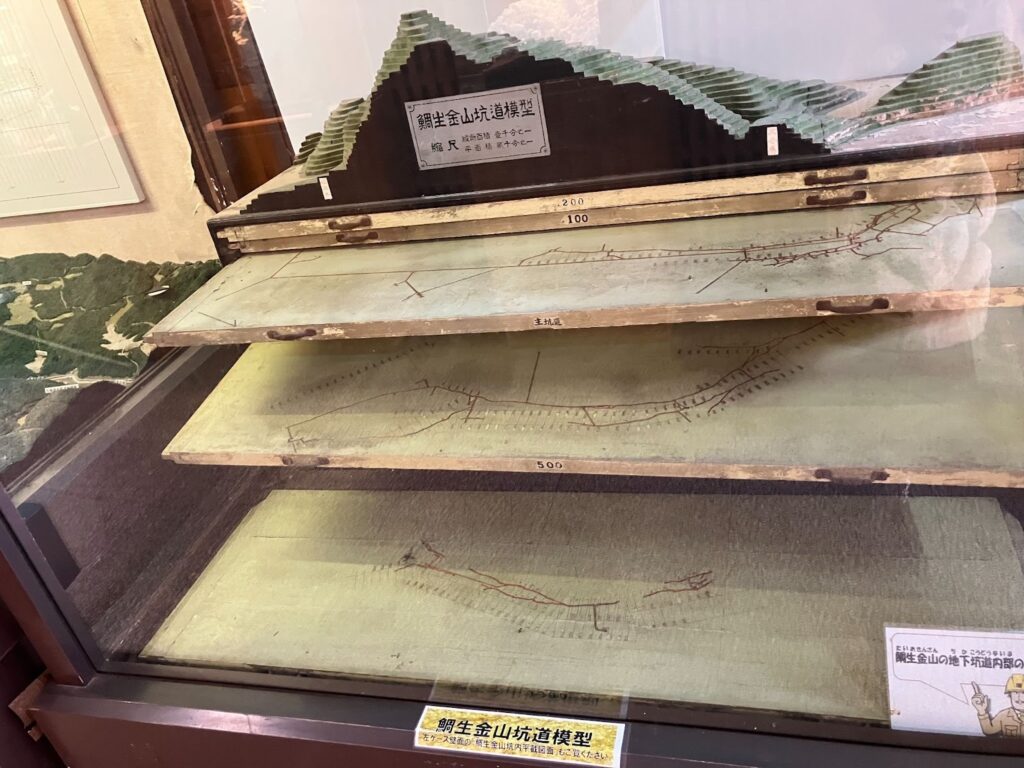

1894(明治27)年から1972(昭和47)年までの80年間の産出量は、金40トン、銀160トンを誇ったという「鯛生金山(たいおきんざん)」。坑道の総延長は110キロ、深さは地下500メートルにもなる。現在は、当時の坑道を再現し、地底博物館となっている。

自分がアリになったかのように、行動の入り口からスタートし、その中を探検していく。

当時の採掘の様子や、深さ510mの立坑、作業用に使った機械類や機関車など、近代化遺産を今に伝える、地底博物館の様子をお伝えします。

目次

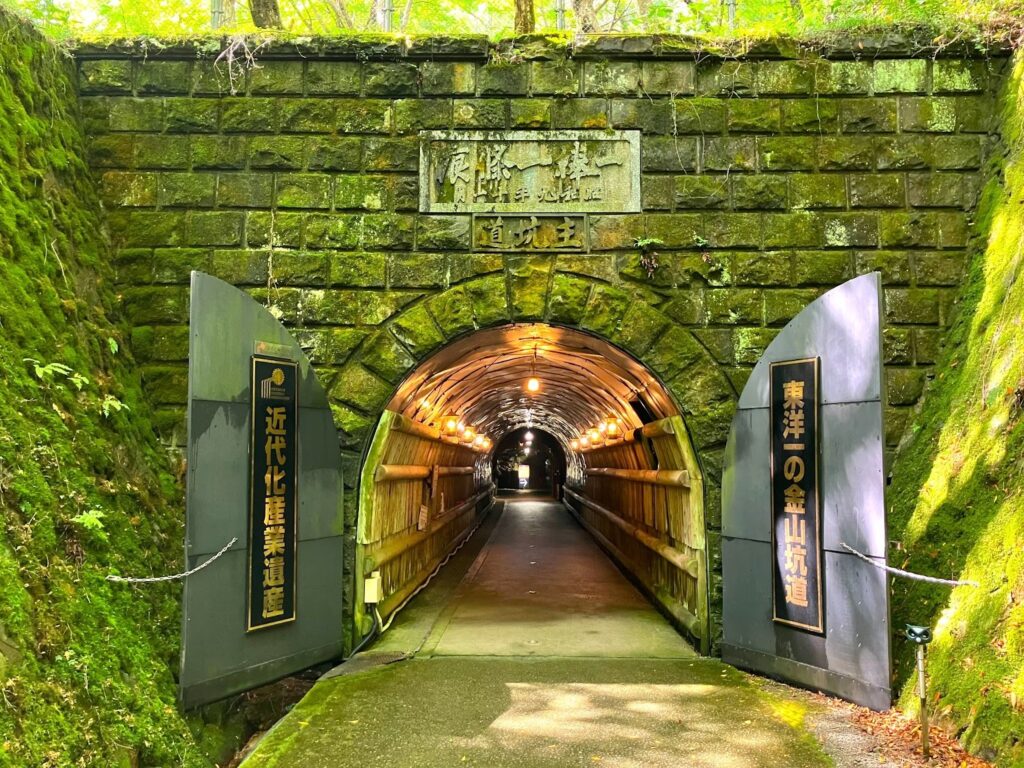

ひんやりとした空気が漂う入り口

金山資料館を通り過ぎ、林の中を進むと入り口が見えてきます。

徐々に下り坂になり、進むにつれて気温も下がっていく。取材当日(8/31)は半袖で来たけど、長袖の上着は必須です。

坑内に入り、ハアーっと空気を吐くと白い息となり、気温差を目で確認することができます。

坑内は「初期採鉱ゾーン」「採鉱場ゾーン」「竪坑ゾーン」と分かれており、それぞれに解説板や当時の採掘の様子を人形で再現してわかりやすく学べます。

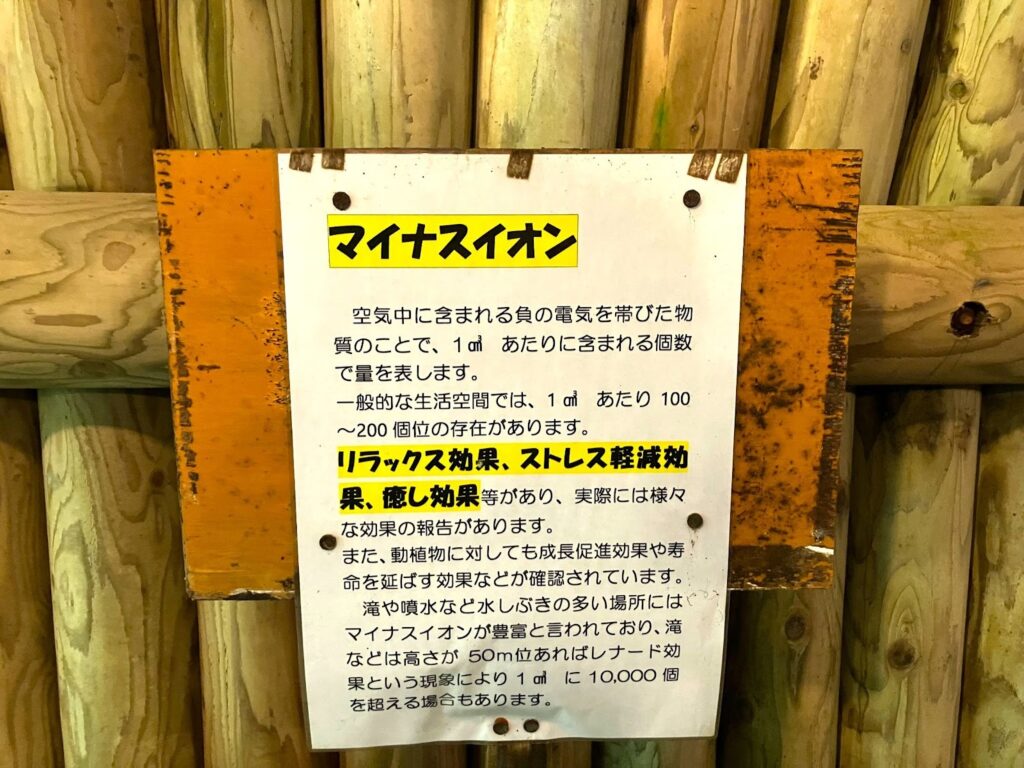

中はマイナスイオンも発生し、温度は14℃でした。日田市の最高気温が35℃だったので、その気温差は21℃もあります。

冷蔵庫の中に入ったみたいで、とても涼しく快適でした。

当時の様子を感じながら坑内を進む

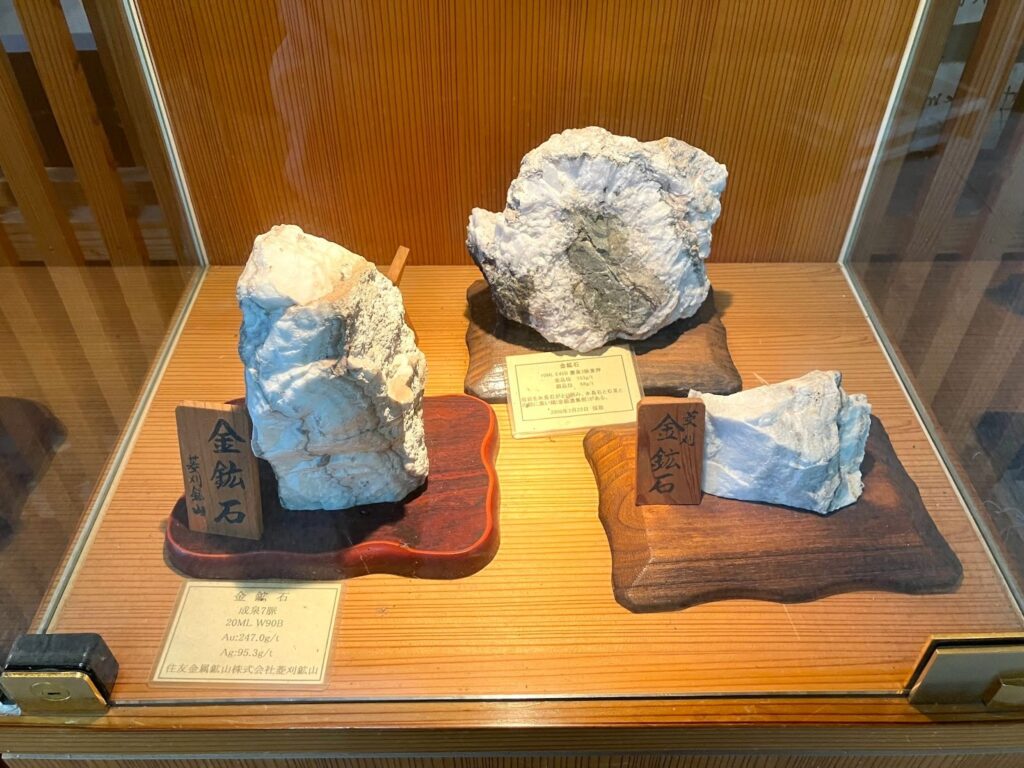

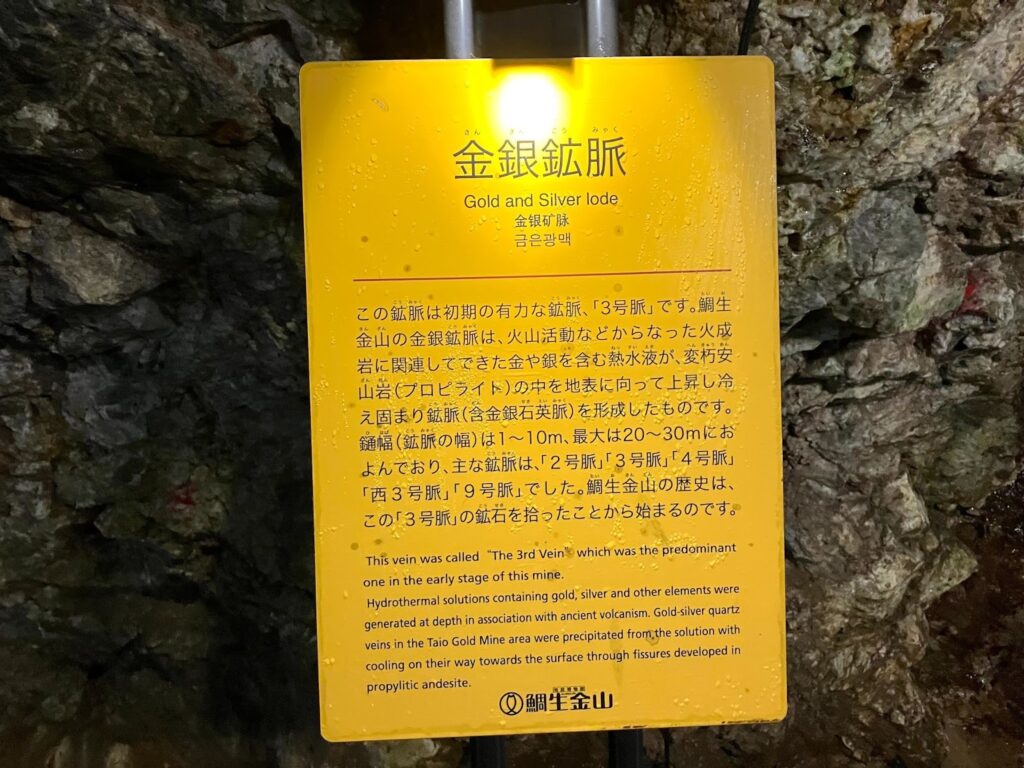

当時の受付を再現した人形にあいさつして、先に進みます。早速むき出しの「金銀鉱脈」がありました。他にも鉱石がそのままの状態で見られます。

かつてはダンプトラックが走り、掘った鉱石を運びました。

坑内が崩れないように支えたのは、「撞木打柱(しゅもくだちゅう)」と「櫓組み(やぐらぐみ)」です。これを専門に組み上げる職人も坑内で作業したようです。

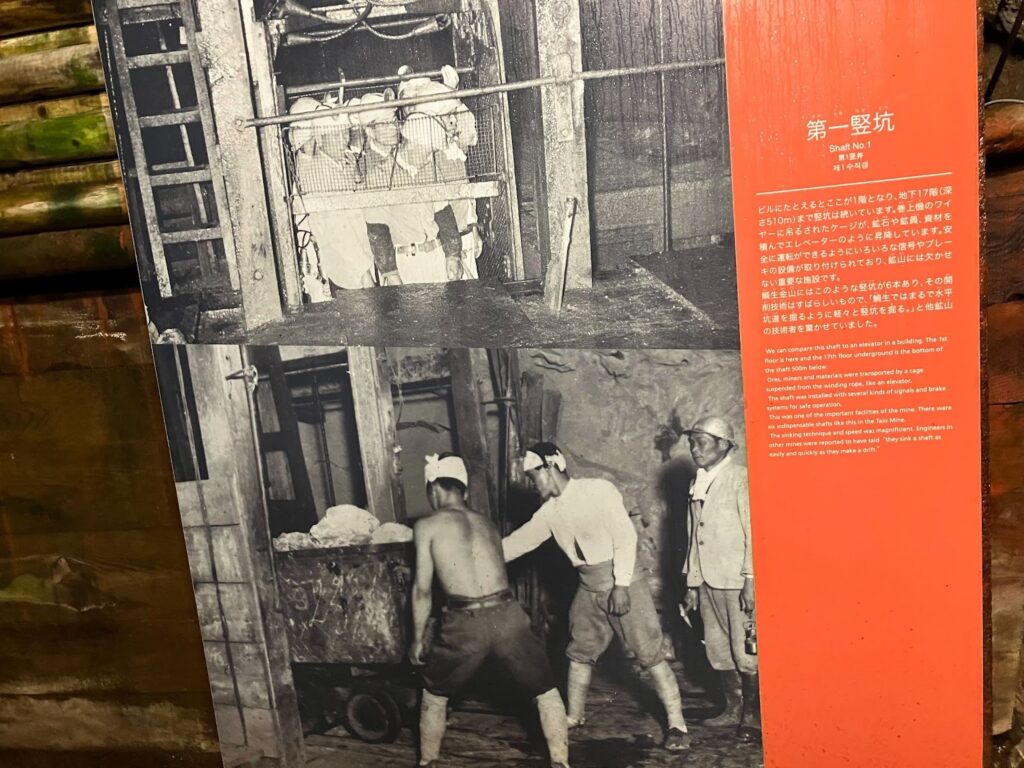

深さ510mの第一竪坑

写真の人形がほぼ実物大ですので、その大きさが分かるかと思います。

巨大な立坑巻き上げ機は、この鉱山にはなくてはならないもの。鉱石や鉱員・資材を積んでエレベーターの役割を果たしています。

立坑から下をのぞいてみると、底は全く見えません。深さ510m、地下17階まで続いています。この開削技術力も高く、「鯛生ではまるで水平坑道を掘るように軽々と竪坑を掘る」とまで賞賛されたようです。

削岩や運搬に活躍するさまざまな車

水平坑道での金鉱石の運搬には、このバッテリー機関車と鉱車が大活躍。ロッカーショベルカーも採掘された鉱石をすくいあげて、鉱車へ載せます。

この狭くて長い坑道を何度も何度も往復して、走り続けたのでしょうね。

6トントロリー電車も鉱石や人員輸送のため、長距離を走行していたようです。600ボルトの直流電気を流して動力にしています。ちなみに、現在、新幹線が25,000ボルト、路面電車では600ボルトが多く用いられています。

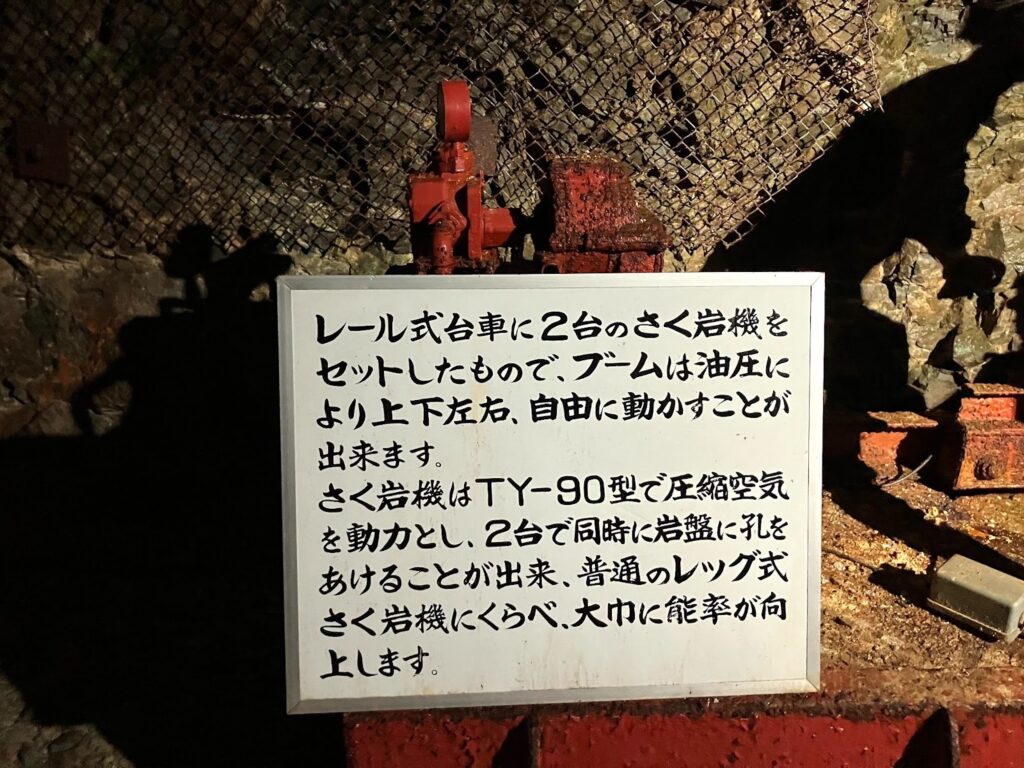

2ブーム・ドリルジャンボ、何とも大きな削岩機です。油圧により上下左右のブームを自由に動かし、2台同時に岩盤に孔をあけることができました。

人の手も坑道や掘削を支えた

活躍したのは、何も機械だけではありません。坑道が崩れないように、支柱で支える必要があります。岩盤の状況や坑道の大きさに適した支柱が何か判断し組み上げます。

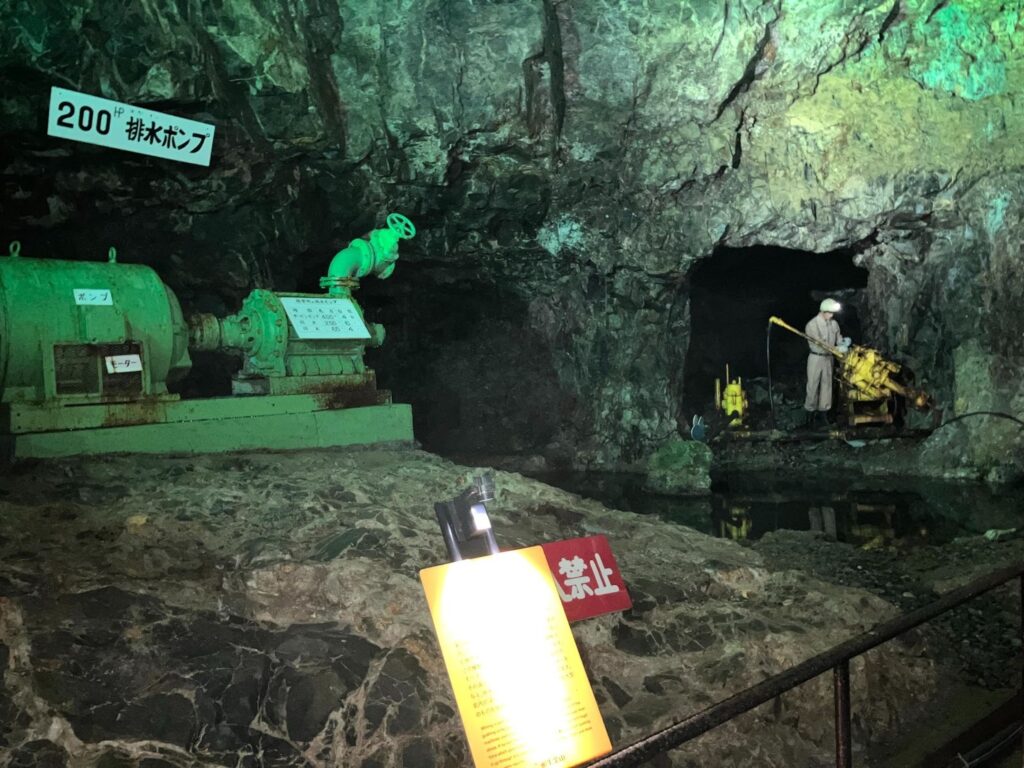

またあふれる地下水を排水ポンプでかき出したり、ダイナマイトを発破するための穴を開ける必要もあり、人の手で掘削しなければなりません。

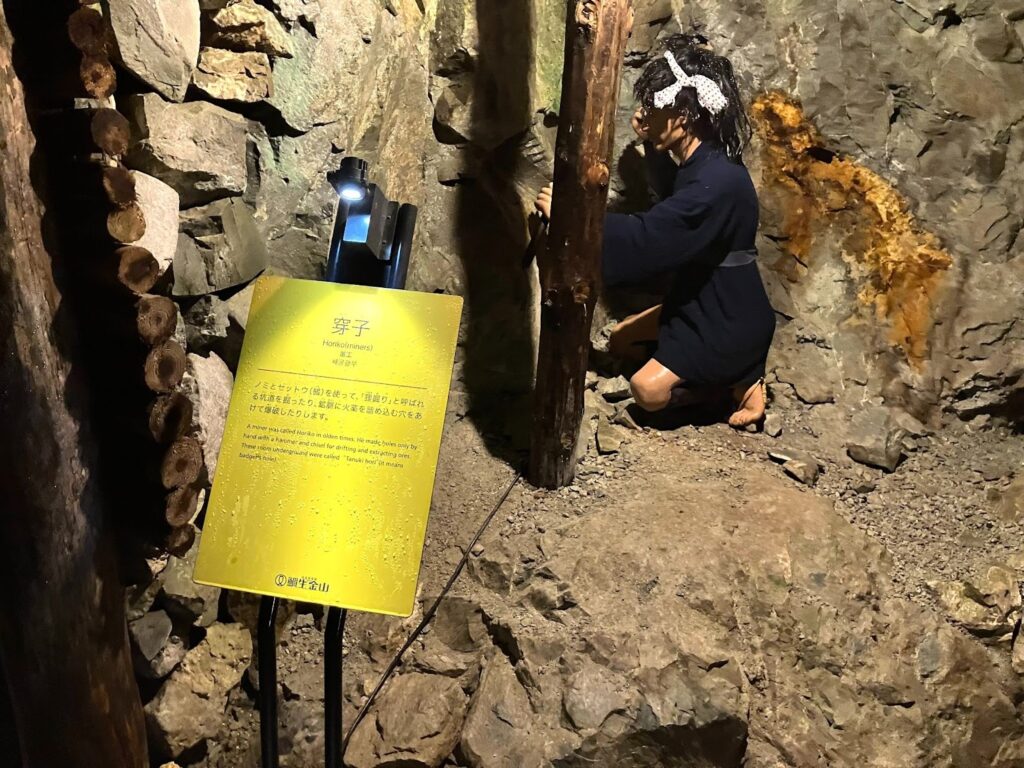

穿子(ほりこ)と呼ばれ、ノミとセットウ(槌)で鉱石を掘ったり、手子(てご)が適当な大きさに割ってかき集めるなど、夫婦で坑内の仕事をしている方もいました。

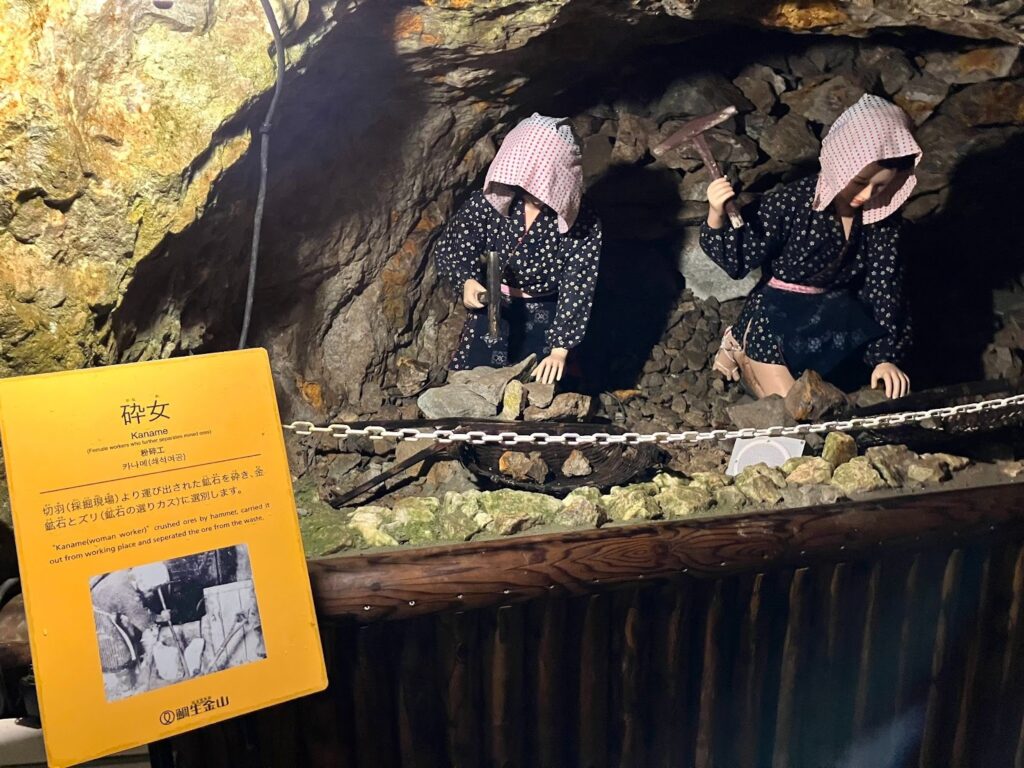

砕女(かなめ)は、採掘現場より運び出された鉱石を砕き、金鉱石とそれ以外に選別します。

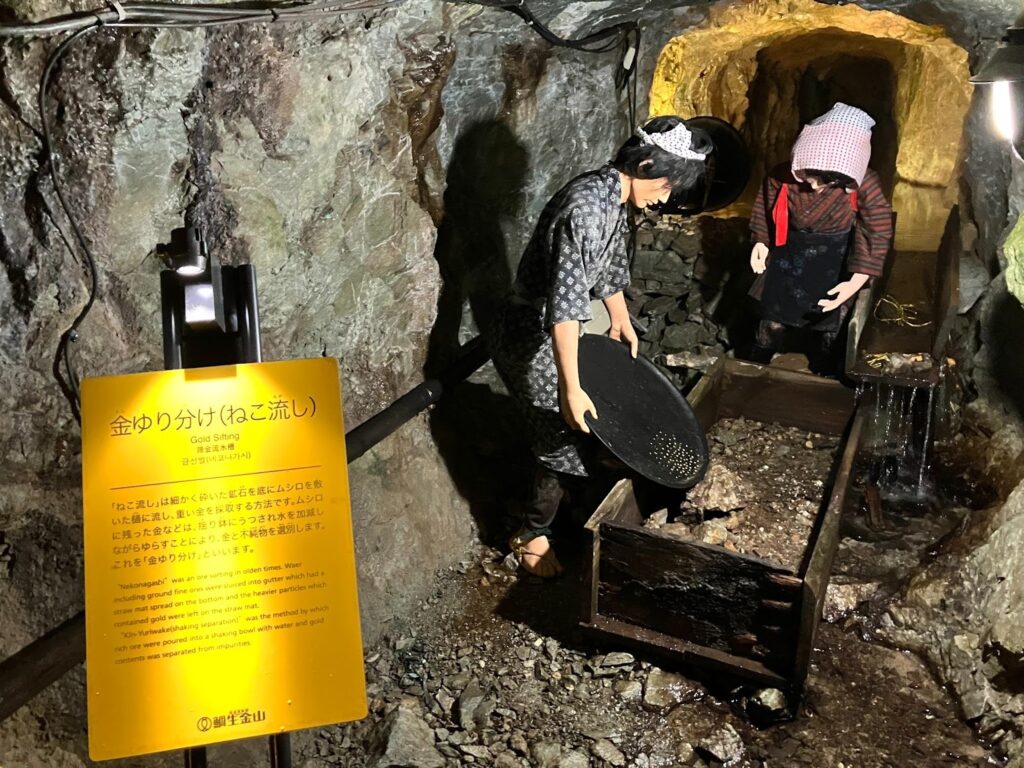

金ゆり分け(ねこ流し)といって、金と不純物を選別する仕事も人の手でされました。

息子と体験した「砂金採り」がこれにあたるようです(https://thelocality.net/goldhunting-taiokinzan/)。今はレジャーとして体験していますが、昔はれっきとした仕事で技術が必要でした。

金運アップ間違いなし?!金鉱泉や黄金の鯛も

坑内には山神社や金鉱泉があります。金鉱脈の岩盤からわき出た金鉱泉でお金を清め、3回洗うと一生お金に困らないといわれ、金運上昇につながるとか。そして、洗ったお金はすぐに使うほどいい、と言われているそうです。

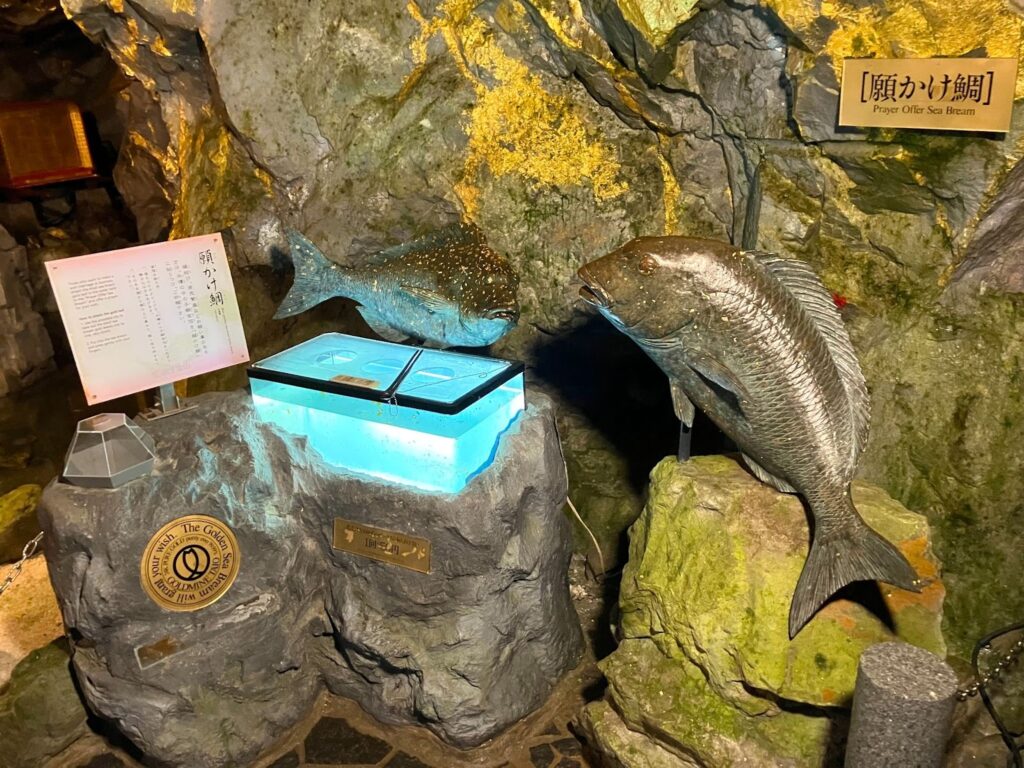

鯛生金山ということで、願掛け鯛や黄金の鯛もあり、縁結び・商売繁盛にご利益があるそうです。そういえば七福神のおひとり、「大黒様」も脇に鯛を抱えていますね。

その他にも金の延べ棒のオブジェや、幻想的なイルミネーションもありましたよ。

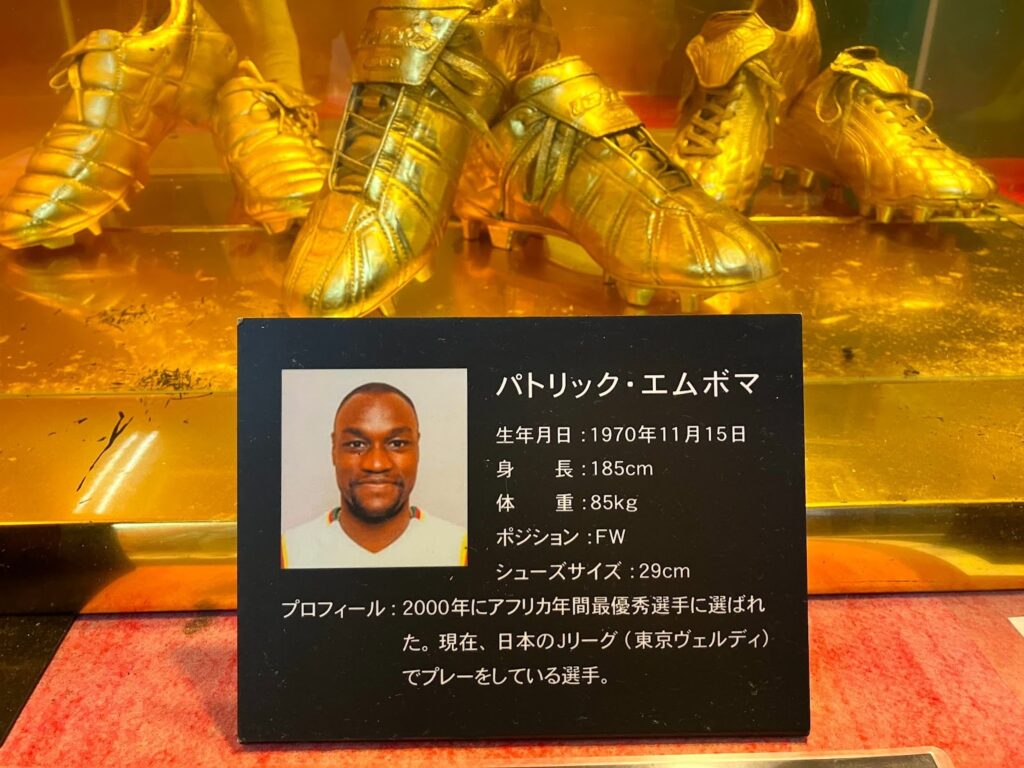

中津江村とカメルーンとのつながりを表す黄金のサッカーシューズ

サッカー好きならピンと来るかもしれませんが、ここ中津江村は2002年の日韓W杯でカメルーン代表がキャンプしました。代表団の到着が遅れ、さらには午前3時の到着でしたが、村民が大勢で迎えたことが当時話題になっていました。その交流は現在も続いており、カメルーンカップが開催されています。

2002年当時のカメルーン代表選手の黄金シューズも展示されていました。「サミュエル・エトー」「パトリック・エムボマ」「リゴベール・ソング」の3選手のシューズです。

当時、Jリーグで活躍していたエムボマ選手(ガンバ大阪所属)のことが記憶に残っており、とても懐かしく思いがけない出会いを果たしました。

地底博物館を出たら、ゴールドハンティングで砂金をゲット(https://thelocality.net/goldhunting-taiokinzan/)したり、滝を眺めていやされたり、まだまだ楽しめますよ。

*写真は全て筆者撮影

情報

鯛生金山

〒877-0302 大分県日田市中津江村合瀬3750

TEL:0973-56-5316

Mail:taiogold@nakatsue.com

FAX:0973-56-5336

その他詳細はホームページで確認

1 件のコメント