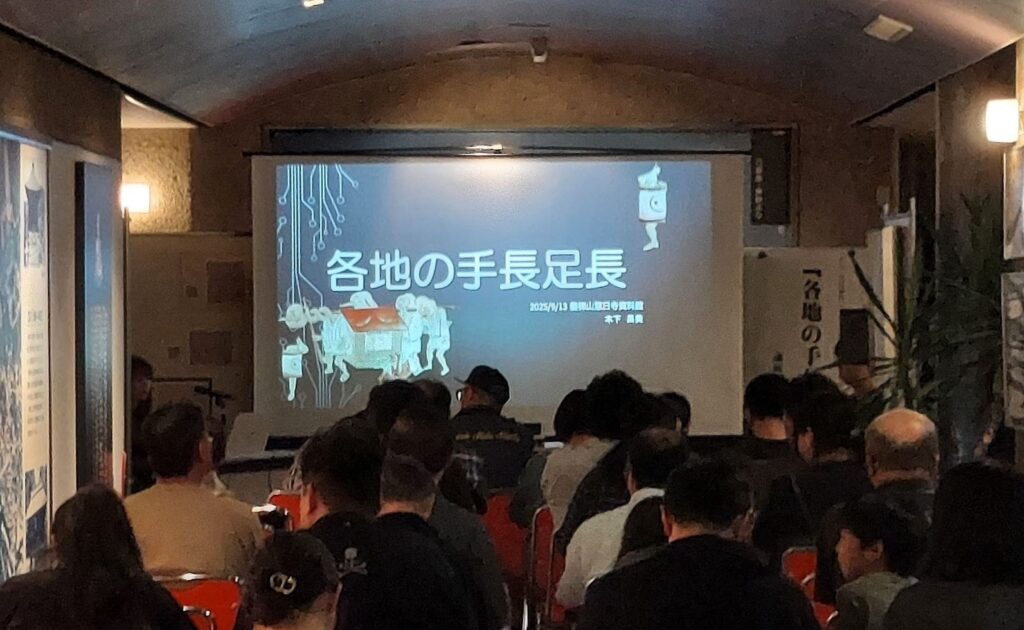

福島県磐梯町の磐梯山慧日寺(ばんだいさん・えにちじ)資料館で、企画展「妖怪か神様か?〜摩訶不思議 手長・足長の世界〜」の関連イベントとして、講演会「各地の手長足長」が開催された。講師を務めたのは、奈良を拠点に活動する妖怪文化研究家・木下昌美(きのした・まさみ)さん。テレビやラジオなどでも活躍する同氏が、全国各地に伝わる「手長足長」の伝承を中心に、その文化的背景や信仰との関係性をひも解いた。

福島県会津地方に伝わる妖怪・手長足長は、足の長い夫と手の長い妻の夫婦。病悩山(びょうのうざん、やもうさん・磐梯山の古名)の頂上にすみつき、会津の空を雲で覆い、長期に渡り作物ができない状態にする非道を行ったという。

偶然その地を訪れた旅の僧侶がこの事情を知り、病悩山山頂へ赴き、手長足長を病悩山の頂上に封印し、磐梯明神として祭ったとされている。このことをきっかけに、病悩山は磐梯山と改められ、手長足長を封印した旅の僧侶こそ、各地を修行中の弘法大師(空海)だったと言われている。

会津地方をはじめ全国に広く伝わる「手長足長」は、時に神として、時に妖怪として語られる不思議な存在だ。木下さんは、地域ごとの違いや共通点を丁寧に紹介しながら、「手長足長」が人々の暮らしや信仰にどのように言い伝えられてきたかを解説。参加者からは「知らなかった他所の伝承に触れられて面白かった」「自分の住んでいる地域に伝わっている伝承と違って興味深い」といった声が寄せられた。

講演は夜間開催ということもあり、幻想的な雰囲気の中で進行。磐梯山慧日寺資料館の荘厳な空間が、妖怪伝承の世界観を一層引き立てた。親子連れの姿も見られ、世代を超えて妖怪文化への関心が広がっている様子がうかがえた。

講演会「各地の手長足長」は、地域に根差した伝承を通じて妖怪と神の境界に光を当てる貴重な機会となった。磐梯山慧日寺資料館という歴史的空間の中で語られた物語は、参加者の想像力を刺激し、世代を超えて妖怪文化への関心を呼び起こした。摩訶不思議な存在「手長足長」は、今もなお人々の心に語り継がれ、地域の歴史と信仰を静かに物語っている。

1 件のコメント