宮城県女川町の第一次産業のほとんどを占める水産業。それを支える養殖業に新たなトレンドが生まれています。

長年ホタテやホヤなどの養殖で栄えていた女川町ですが、近年は海流の変化世界的な水温上昇によって、不作が続いているそうです。そんな従来の養殖魚種の不足の穴を埋めるべく、新たなる二枚貝「トリガイ」の種苗生産に挑戦する若き研究者の取り組み、そして生き方の指針について伺いました。

目次

トリガイが好む環境を求め女川にやってきた「トリガイ」さん

取材した長谷川翔亮さん(通称「トリガイさん」)は、もともと女川にゆかりがあったわけではなく、トリガイの飼育に適した海水環境を求め、女川にやってきた移住者。トリガイは瀬戸内地域をはじめとした各地で生産されていた貝ですが、近年の東北近辺の海水温上昇によって、女川が絶好の飼育場所になっていることを突き止めたそうです。実際、人間よりも海の生きものの方が環境への適応が早く、すでに女川の海にはトリガイが自生しているのです。

環境にやさしいトリガイへの深い愛

トリガイの魅力はその成長スピード。短いライフサイクルのおかげで収穫までの期間が短く収益化しやすいのです。

ここまで聞くと、長谷川さんは非常に合理的、理詰めで今のお仕事にたどり着いたように感じられます。しかしお話を聞いていくと、その奥にあるより深い、トリガイへの愛が見えてきました。

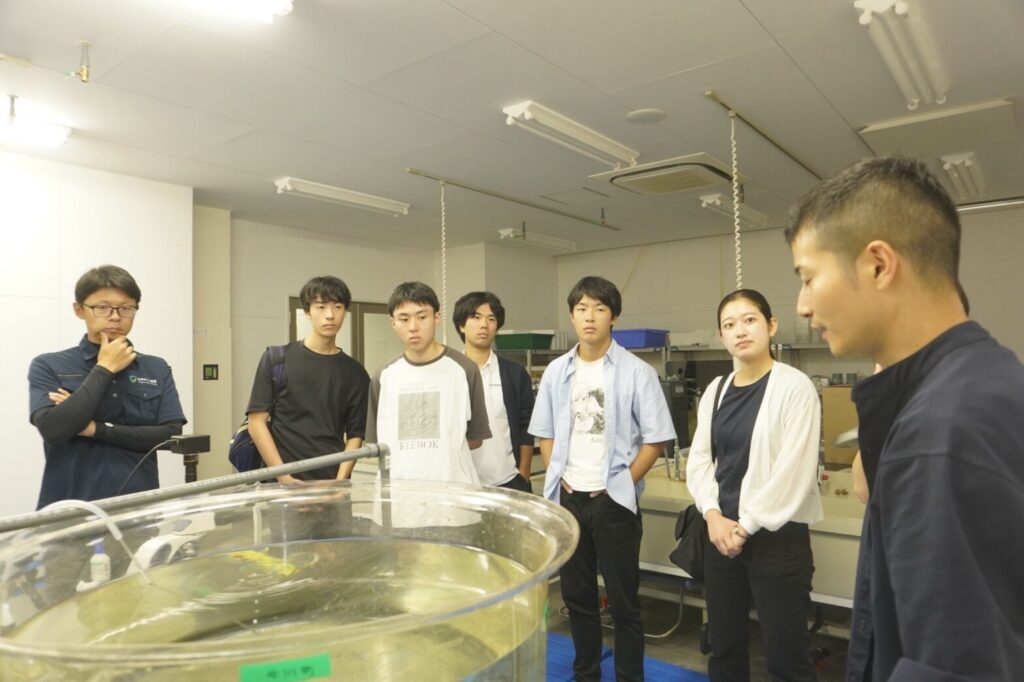

以前から環境問題に関心があったという長谷川さん。大学では環境学を学んでいました。実はトリガイは環境にも優しく、成長過程でエサはいらず、他の新たなタンパク源と言われる昆虫よりも環境負荷が少ないそう。二枚貝類のなかで、最も成長が速く、長期的に最も効率性・経済性が見込まれるのがトリガイなのです。そんなトリガイを愛おしそうに眺める長谷川さんの優しい眼差しはとても印象的でした。

好きなこと・得意なことで女川に貢献する

また、このお仕事は長谷川さんの①やりたいこと②好きなこと③得意なことをかけあわせたものです。

①トリガイと女川の相性の良さを生かしトリガイの持つ可能性を広げることと、それに基づいた環境問題へのアプローチ。

②生き物に関わることと海の近くにいること。

③研究。

トリガイ生産と一口に言ってもそのプロセスは多様ですが、その中でも最上流に位置する、種苗の研究に携わっているのは②と③の自分に合った仕事をするためでもあったのです。この3つが重なる領域で、自分に最適なお仕事を選び取ったのです。実際に一度、海に出てトリガイを養殖する側に携わることを検討したのですが、体力仕事よりも自分は研究で貢献したい、と悟ったそうです。

現在研究は順調に進んでおり、町の漁師さんたちがトリガイの種を求めてお話に来るそうです。生産量が落ちている女川の養殖業ですが、漁師さんたちがお仕事をやめてしまう前に、今後の女川の養殖業を支えていくであろうトリガイ生産を軌道に乗せたいと語っていました。