猫はパートナーの一員として生活に癒しを与えてくれるだけでなく、ネズミなどの害獣から穀物を守る番人としても古くから身近な場所で暮らしてきた。統計によれば、福島市のペットフード購入金額は全国1位、さらに県内には「猫田(ねこだ)」(本宮市)「猫啼(ねこなき)」(石川町)「猫日向(ねこひなた)」(会津美里町)など「猫」がつく地名が多く存在する。

今回は、そんな福島と猫の深い関係についてひもといてみたい。

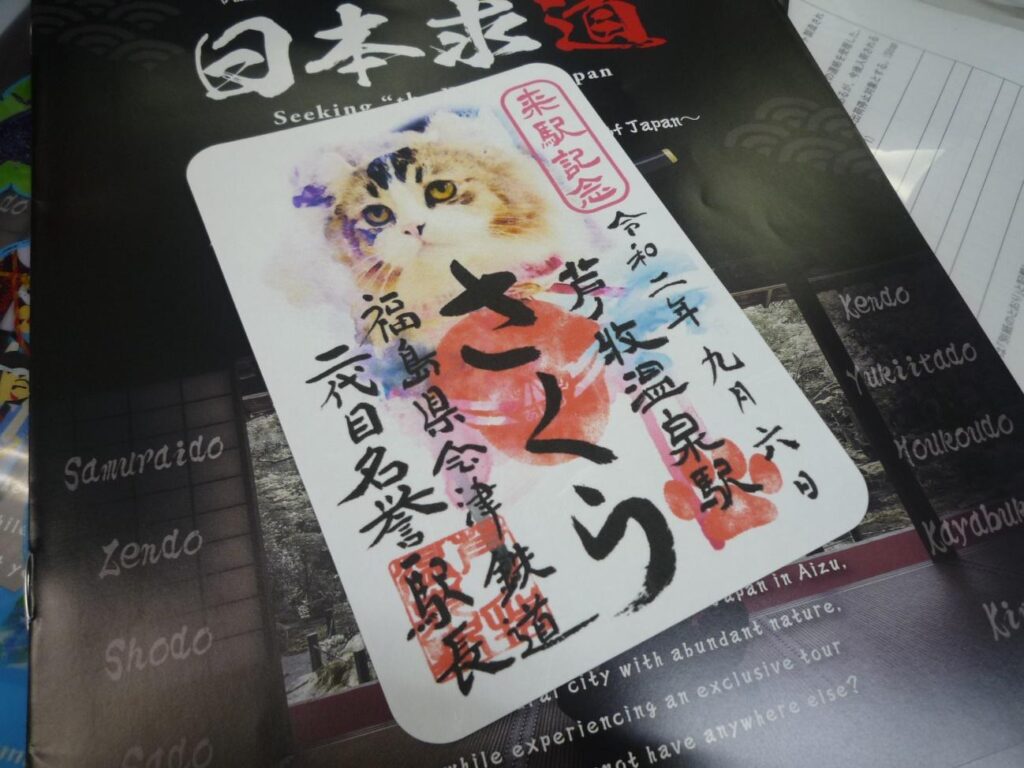

芦ノ牧温泉駅(会津若松市)は、猫が駅長を務める駅として愛猫家に広く知られている駅だ。現在、駅長を務めているのは3代目のさくら。今ではさくら駅長に会いに会津を訪れる観光客も増えているほどだ。猫が駅長というユニークな取り組みは全国的にも珍しく、福島県内でもここだけ。

また、福島市の信夫山(しのぶやま)にある西坂稲荷は、別名「ねこ稲荷」とも呼ばれて親しまれている。この神社には、悪さをしたキツネが僧侶に改心させられ、ネズミを捕ることで養蚕の守り神となったという伝説がある。時を経ていつしかこのキツネの伝承は猫に代わり、現在では猫の健康や長寿を祈願する場として知られるようになった。また、志津倉山(しづくらやま)に伝わる妖怪「かしゃ猫」(三島町)も最終的には病を癒し、人々を守る存在となると言い伝えられている。

一方、会津磐梯山の西側にある猫魔ヶ岳(磐梯町・北塩原村)に伝わるのは「化け猫伝説」だ。山頂近くにある猫石には「畳のような大石の下には草木も生えず塵も埃もない。これは猫又が棲んでいたから」(諸説あり)と伝わる。猫魔ヶ岳は猫又伝承がそのまま山の名前になっている点でも珍しい。

また、郡山市西田町の遺跡から出土した土製品は、猫の頭のようにも見えることから2022年2月22日に「じょもにゃん」という愛称が付けられた。これが本当に猫を表しているのかはまだ不明だが、縄文時代の人々が私たちと同じように猫を愛らしい存在として大切にしていたのだとしたらとても興味深い。

福島は、猫と深い関わりを持つ地域として、数多くの歴史や文化、そして想像豊かな物語を紡いできた。猫は単なるペットとしての癒しや実用的な役割だけでなく、伝説や信仰においても特別な存在として親しまれてきた。その背景には、猫への感謝と愛情が込められており、人々の生活や心に寄り添い続けてきたことがうかがえる。福島の猫との歩みを知ることは、動物との共生や地域文化の豊かさについて再考するきっかけとなるだろう。

参考:三島の民話 かしゃ猫伝説(三島町交流センター山びこ)、家計調査 / 家計収支編(総務省統計局)、エリア情報とジオサイト(磐梯山ジオパーク)