福島市の和文化拠点のひとつとして長年市民に親しまれた茶室「偕楽亭」(かいらくてい)。公共施設の再整備にともない、解体が進んでいる偕楽亭の歴史と面影をたどる歴史ツアー「隈畔散策~偕楽亭をしのびながら~」が5月、市内で開催された。かつて偕楽亭があった阿武隈川沿いの紅葉山公園を中心に、歴史と風景を味わう半日。市内外から集まった13人の参加者が、古き良き福島の情景を思い浮かべながら歩いた。

目次

「偕楽亭」に宿る市民への恩送り

「偕楽亭」は、阿武隈川を借景とする旧福島城の庭園跡地(現在の紅葉山公園)に昭和初期まで存在した料亭を起源とする。経営していた志賀まさ氏が1936(昭和11)年に逝去した際、自らの遺言により土地と建物一切を福島市に寄付。「市民の集いの場に」との思いは、その後の時代に受け継がれた。

1972(昭和47)年、市は北に約2キロ離れた県立高校跡地に市民福祉会館(のちの市民会館)を建設し、その敷地内に再び「偕楽亭」の名を冠した茶室と庭園を整備した。それ以来、池のほとりに立つ四畳半の小さな茶室では、和の文化に触れるひとときが長く愛好家らに親しまれてきた。しかし、近年の施設老朽化と再編により今年から解体が始まり、往年の姿は見ることができなくなった。

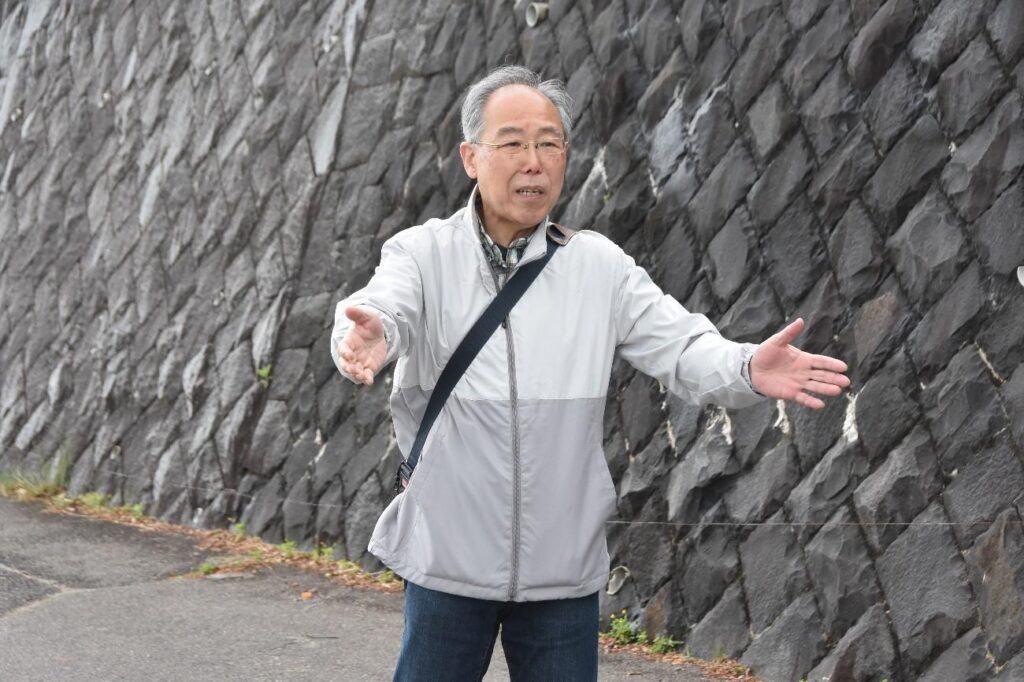

ツアーは、舟場町の長楽寺山門からスタート。案内役は、福島のまち歩きの第一人者でNPO法人「ヒューマン・ネットワークふくしま」理事長の菅野淳一さん。2005年には「わたしの旅百選」大賞を受賞した経験も持つ旅のベテランである。

参加者は、紅葉山公園、福島城跡、福島県庁杉妻会館にある密語(ささやき)橋、天神橋から阿武隈川沿いの散策路などをめぐりながら、地元の歴史に耳を傾けた。途中には、福島市内最古とされる法林寺にある戊辰戦争ゆかりの墓や宅宝院なども見学。道中では、参加者同士が「昔、このあたりで遊んだ」と記憶を語り合う場面も見られた。

偕楽亭の精神を未来へつなぐ

この歴史ツアーを企画したのは、市民団体「WABUNKAふくしま」。花見山公園での着付け体験や歴史勉強会などの活動を展開しながら、偕楽亭を寄贈した志賀まさ氏の「市民のために」という思いを受け継ぎ、茶室の精神文化を次世代へと継承する活動にも取り組んでいる。

昨年、同団体は偕楽亭の廃材活用に関する優先交渉権を取得、今後は、部材を活用した組み立て式の茶席と紙芝居によるイベント開催や歴史勉強会など活動を通して偕楽亭を伝えていくという。代表の照井寿美子さんは「偕楽亭は、福島の歴史と文化を静かに見守ってきた場所。今回のツアーは、その記憶をたどるための第一歩です」と語る。

米蔵での語らい―過去からまちの未来を見つめて

ツアーの終着点は、江戸時代に舟運用に利用していた旧米沢藩の米蔵。旧日本銀行福島支店長役宅「御倉邸」の敷地内にある。2011年に復原されたこの蔵で、参加者たちは昼食を囲みながら、まちの記憶について語り合った。

「偕楽亭があったことを知らない市民も多い」と話すのは、WABUNKAふくしまの初澤智子さん。「この機会に偕楽亭があった福島の誇りを再発見し、文化の魅力を多くの人に伝えていきたい」と意気込みを語った。

変わりゆく風景のなかで、記憶を育む

建物が取り壊されることで、景観が塗り替えられ、また新しい歴史が始まる。一旦途切れてしまった思いや営みを記録し、後世に伝えることは容易なことではない。偕楽亭をしのびながら歩いたこの一日は、過去と今をつなぎ、未来へつなぐバトンになったような気がした。市民の手で受け継がれていく偕楽亭の精神と福島の歴史文化。その小さな実践が、まちのアイデンティティを育てていく。

参考:偕楽亭(福島市ホームページ)