例年8月といえば戦争とは何かを振り返る時期だ。戦後79年経ってもウクライナ、ガザをはじめ世界で戦禍が絶えることはなく、核兵器が使われる恐れもぬぐえない。

今年の夏はいわき市勿来関(なこそのせき)文学歴史館で、太平洋戦争末期に日本軍がアメリカ本土攻撃のために開発した「風船爆弾」の企画展が開催されている。この展示は、戦争の記憶を風化させず、平和の大切さを後世に伝える貴重な機会だ。

「風船爆弾」は風まかせ、運まかせの兵器

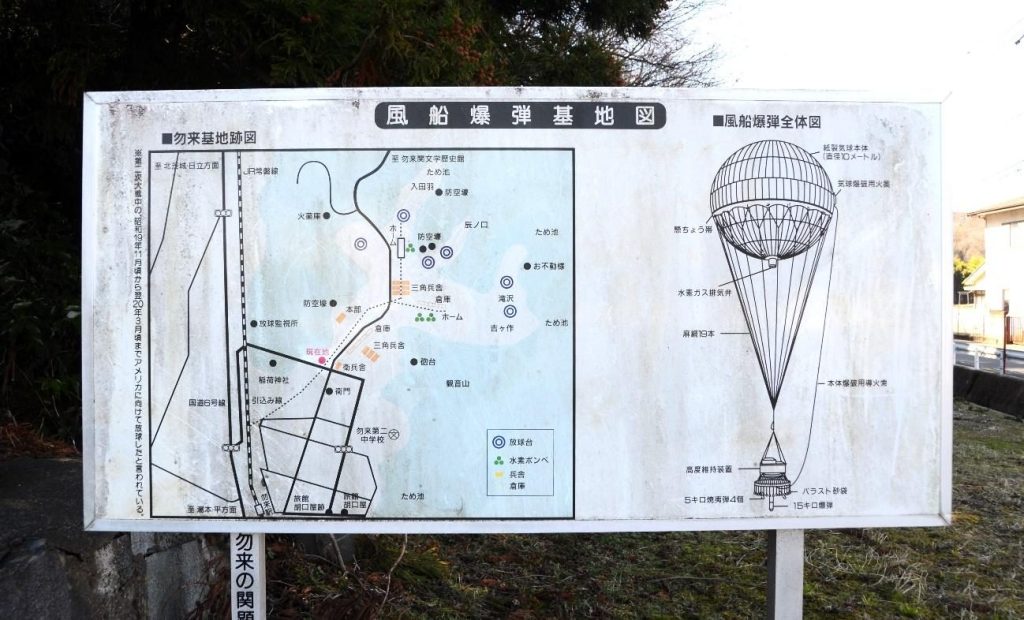

風船爆弾は、直径約10mの巨大な気球に爆弾を搭載し、偏西風に乗ってアメリカに飛ばすという、当時としては画期的な兵器だった。作戦のための放球基地として、「仙台以南の太平洋岸」「運搬に便利な鉄道沿線」「バラスト用の砂を入手しやすい海岸近辺」「山で遮蔽(しゃへい)された地形」という4つの条件を満たした選定場所が勿来町(現いわき市)だ。ここで数千個の風船爆弾がここで製造され、太平洋を渡った。その中にはアメリカ本土に到達し、民間人を犠牲にしたものもあった。

展示会場には、風船爆弾の模型や、製造過程を説明するパネルなどが並ぶ。特に目を引くのは、地元産の遠野和紙で作られた気球の模型だ。美しい伝統和紙で作られた兵器という事実は強いインパクトを与える。かつては普通の暮らしを支えていたはずの紙が、戦争という悲劇に使われたという事実に、複雑な思いが交錯する。

展示には、学徒動員された少女たちの証言も紹介されている。「あちこちで風船爆弾が上がり、太陽の光に当たってきれいだった」という証言は、戦争の残酷さと美しさが共存する光景を突きつけた。

風船爆弾の企画展は、単に過去の出来事を展示するだけでなく、「戦争とは何か」「平和とは何か」を私たちに問いかけている。事実に目を向け、世界各地で起きている紛争に心を寄せ、平和な世界の実現のために私たちは何ができるのかを考える機会だ。

戦争の教訓を未来へ

風船爆弾に関連する資料は、終戦時に処分が命じられており、詳細な記録はほとんど残っていない。また、時を経るにつれていわき市民でさえ、過去にこのような事実があったと認識している者も減り続けてきているという。

この機会に風船爆弾の企画展を見て、戦争の記憶を語り継ぎ、平和への願いを込めてほしい。風船爆弾の記録は、私たちに平和の大切さを教えてくれる貴重な教訓だ。歴史を振り返り、私たちは今一度、平和の尊さをかみしめ、未来へとつないでいかなければならない。

【参考資料】

いわき市勿来関文学歴史館

https://kankou-iwaki.or.jp/spot/10040

空港探索3 東北旅行記4

https://airport1111.blog.ss-blog.jp/2019-10-14