その古い漫画の本は、ほっかりと照らされたライトのもとで、美しくこちらを見上げていた。

「ほら、また会えたでしょ?今何をしているの?思い出した?お父さんに叱られても、この詩を夢中で書き写した、子どもの頃のあなたのこと——」

そう呼びかける本のページをめくると、水たまりにうつる葉っぱの形や、橋を包みこむ夕焼けに心奪われていた子どもの頃の日々が、勢いよくよみがえった。「ほんと、今何をしているんだろう…」。思わずぼたぼたと涙をこぼしそうになるのをこらえながら、店主に持っていく。それは、物語のところどころにイラストと詩が散りばめられた抒情漫画、みつはしちかこ著「小さな恋のものがたり」だった。

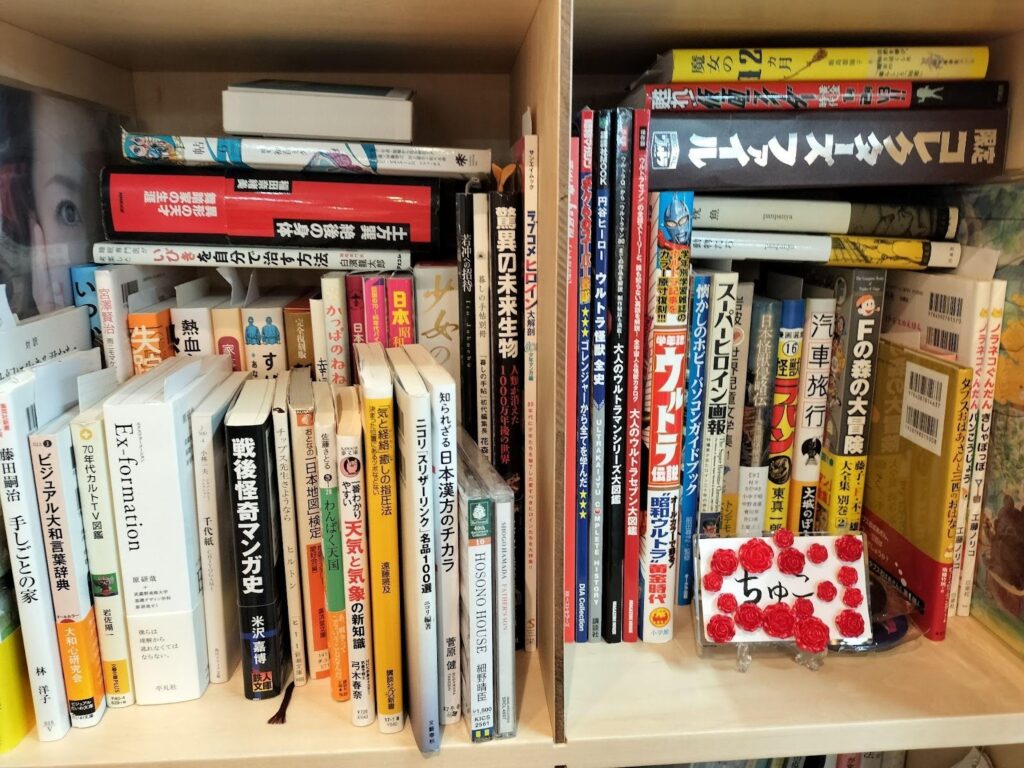

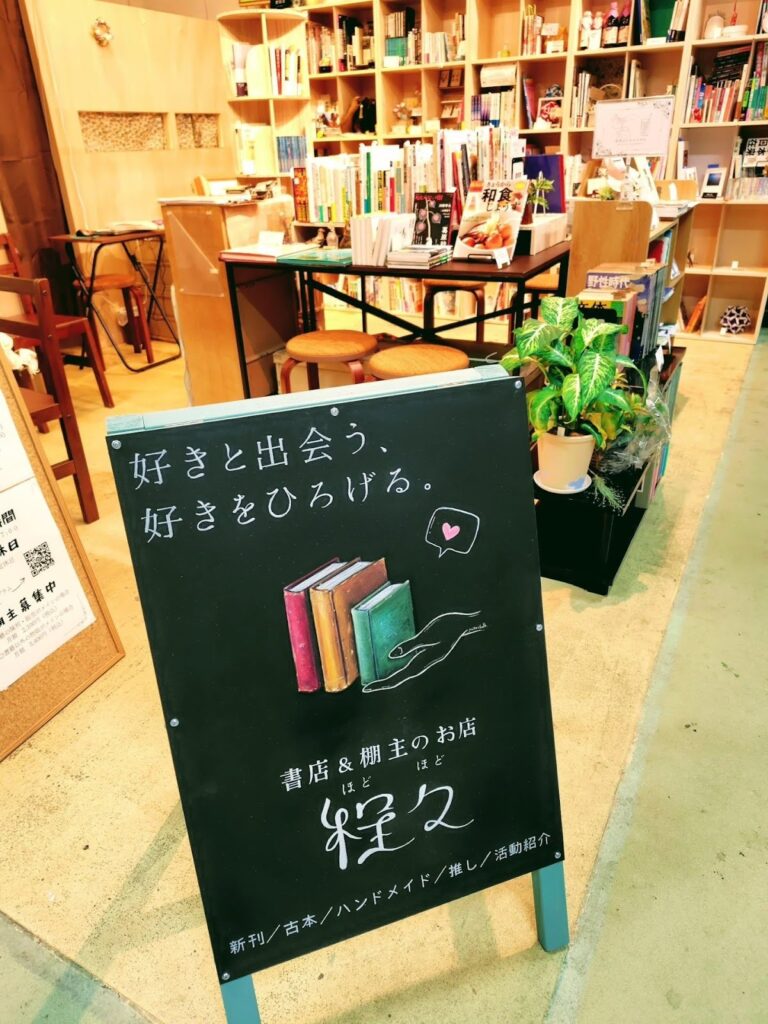

秋田市民市場の一角に、2025年8月1日にオープンした書店&シェア型書店「程々(ほどほど)」。図書館司書を27年間勤めた店主の大石美和子さんが、本を媒体にコミュニティーを広げたいと始めた。鮮魚や青果のおいしそうなにおいがほんのり漂う中、オレンジ色の光につつまれたそこでは、一棚を借りて自分の本やハンドメイドの商品を並べる棚主(たなぬし)たちの、趣味や個性が思い思いに息づいていた。

古本を中心とした書店と、シェア型書店を併設した「程々」。棚主が持ってくる本や小物のほか、新品の本や店内でのみ閲覧可能の、手に入りにくい本も置いてある。

目次

「本が好き」より「人が好き」。悩んだ末に、これでいいんだと思えた司書の仕事

決して読書家や文学少女だったわけではない、と、意外な言葉が大石さんの口から飛び出す。

「司書の仕事を始めた頃は、周囲はみな本好きで、知識もある方たちばかり。自分がここにいていいのかな、とも感じていました。でももともと、何かを調べることで人の役に立ちたい、という思いが強かったんです。そして先輩の、『人に手渡さなければ何の意味もない、伝えてこそ司書』という言葉に背中を押されて、自分の役割を全うしようと思うことが出来ました。本が好きなのは読書家。司書は、膨大な蔵書の中から、その人が欲しがっている情報を探し出して手渡していく、つまりは『相手』を意識していく仕事なんです」

そう話す大石さんが深く興味を持つ「人と、その人のストーリー」。図書館という、ある種まだ堅いイメージを持たれがちな場所を飛び出して、様々な背景を持つ「人」の居場所を作りたいと、「程々」のオープンに乗り出した。

「役割」を脱いで「好き」に会える場所

「家、とか学校、とか母親、とか職場、とかの役割を一回外す場所を作りたいと思いました。私自身、家族の介護を経験しましたが、普段頑張りすぎている人たちが、自分に戻れる場所がきっと必要だろうと思っていたところに、シェア型書店の存在を知りました。本だけに限らず、コミュニティースペースを作りたかったので、ハンドメイドの小物など、その方の思いやストーリー、『好き』を感じるものを置いてもらって、人とつながることが出来る場所でありたいと思っています。ここに来ると、なにかしら興味のアンテナに触れるものがきっとありますよ(笑)」

ウルトラマンから料理本、レコードから手作りのアクセサリーなどなど、一カ月おきに変わる棚主たちが各々のストーリーを持ち寄る。

売り手と買い手の「思い」に出会える、そこに付加価値がある

今では、自分は棚主と買い手のメッセンジャー的な存在、と大石さんは話す。

「棚主さんたちが持ってきてくれる本やモノには、それを買った時や作った時の思いがあります。それを、お客さまにさりげなく伝えることで、同じ興味を持つ人たちの心境がつながって、コミュニティーが生まれます。チェーン店の大型古書店は秋田にもありますが、レジでその本への思いを熱く語る人なんて誰もいませんよね(笑)。ここには語ってくれる人がいて、そこにその本の付加価値があります。昔流行した本が安く買える、ではなく、棚主のストーリーが買い手のそれと重なり、つながる。そこに新たな楽しみがある、そう思ってくれたらうれしいし、喜びを伝えたくなる。店主としての役得だなと思います」

大石さんの忘れられないエピソードは、断捨離のつもりで、と棚を借りた高齢の方が、頻繁に来るうちに「ここに商品を置くのが生きがいになった、断捨離じゃなくなった、次は何を置こうかなと毎日ワクワクして、長生きするわ」と言ってくれたこと。

ここにいていいのかとの自問自答から始まった司書時代、自分の居場所を求めつづけた、家族介護の日々。そして、頑張る人たちにいったん役割を脱いでもらおうとシェア型書店を作り、コミュニティーを紡ぎ、「生きがい」とまで言わしめた大石さん。今では、『あなたの居場所はここだよ』と、棚主やお客さまから言われるという。人のためにと作った居場所。「気づけば自分が作ってもらっていました」と大石さんはほほ笑む。

好きと出会う 好きを広げる

そんな大石さんに、これから作っていきたい世界を聞いてみた。

「74人の棚主が満足して終わるのではなく、棚を借りていてもいなくても、その時々で居場所が必要な人に使ってもらいたい。大きいことをドンとやるより、小さくいろいろな世界を、棚主やお客さまが広げていけるような世界を作っていきたいです。図書館や、本を読むという行為には、真面目で敷居が高いというイメージがまだあります。本当はそうじゃないのに。だから、普段図書館に来ない人が気軽に行ける場所が街中にたくさんあるといいな、と思っているんです。そして、書店を名乗っても、絶対に本だけにはしたくない。皆さんがそれぞれの『好き』を出してくれる場所でいたいです」

人とのつながりを大切にする大石さんが、最後にこう話してくれた。全く逆のことのようだが、それだけになかなか興味をそそられる。

「本は、一人になれる場所。コミュニケーションとは、誰かとしゃべるだけではありません。自分の思いに気づくことも、自分とのコミュニケーションです。殻にこもるという意味ではなく、自分に向き合う時間も必要。本の力はすごい、そう思います」

自分と向き合う場所としての本。それと出会わせてくれた相手のストーリーを思う時、人の手から手へ伝わっていくものがある。筆者が再会した「小さな恋のものがたり」は、店主である大石さんがお姉さんから譲り受けたものだそう。

この本が私を作った。そう思える本を心の本棚にきっと誰もが持っていて、大人になってもずっとどこかで「居場所」となって待ってくれている。日常に忙殺され心がすり減りそうになった時、自分の感受性と、「好き」を思い出させてくれるのが一冊の古本ならば、それはもう、古い、安いを超えた新しい道しるべかもしれない。

1 件のコメント