山口県東部を流れる錦川(にしきがわ)の上・中流域を占める山代(やましろ)地方は、江戸時代、有数の出荷量を誇る和紙の産地として知られていました。

山口県周南市鹿野(かの)もこの山代地方に属し、古くから和紙が生産されていたと伝えられています。

江戸時代、周防国(すおうのくに)と長門国(ながとのくに)を領有していた長州藩では、防長三白(ぼうちょうさんぱく)という産業政策が行われていました。

これは「米」「塩」「紙」という3つの「白」を生産することを奨励した政策で、山代地方で生産する和紙は山代和紙と呼ばれ、生産量だけでなく、品質も大変良いものとして有名だったそうです。

特に鹿野地域には「紙見取所」という紙を検収する役所もおかれており、製紙が盛んであったことをうかがわせます。

それほどに隆盛をきわめた山代和紙ですが、明治時代以降しだいに衰退し、戦後には生産が一度途絶えてしまっていました。

その製紙を1979(昭和54)年に復活させ、現代まで伝えているのが、周南市鹿野高齢者生産活動センターです。

高齢者の就業機会の増大や、生きがいを高め、高齢者福祉の増進をはかることを目的とし、ワサビやコンニャク、餅などの加工や、竹ぼうき、年末年始の飾りなどが製作・販売されています。こうした産品とともに、山代和紙も製作されています。

山代和紙ができるまで

山代和紙の生産は、手に息を吹きかけたくなるような、厳しい寒さの冬に限られます。原料のコウゾやミツマタを、トロロアオイという植物から作ったのりで固めて作る山代和紙は、トロロアオイがのりとしての効果を発揮できる低温でなければ、すくことができないからです。

化学的に合成されたのりを使えば一年中紙すきを行うことも可能ですが、あえてのりにトロロアオイを使うからこそ、紙すきを行う時期が限られてくるのです。

紙すきのためには、気温の低さに加えて、水道水では「ぬるい」というほどの冷たい水が必要だと聞いてとても驚きました。

鹿野は、朝にうがいをすると、虫歯でもないのに歯がキンキンと痛むほど冷たい水道水が流れる地域です。その水道水に保冷剤を入れ、温度を下げて、やっと紙すきを行うことができるのだとか。

手がしびれるほど冷たくなった水に加工したコウゾやミツマタを入れ、簀桁(すけた)という道具で紙をすいていきます。

紙すきは、こごえるような水の冷たさに加えて、水と和紙の重みが肩や腕、腰に大きな負担をかける、大変な重労働だそうです。しかし、このような過酷な環境ですきあげられた山代和紙は、つやがあり、とても美しく仕上がるのだそうです。

和紙は、用途に応じて1枚で使ったり、ハガキのような厚みのある加工品を作るために、3枚、5枚と重ねて使ったりします。

重ねて使用するときは、厚さにムラが出ないようにすく必要がありますが、そこまで上達するためには、なんと5年はかかるそうです。自宅の障子にすいた和紙を貼り、夜の明かりを透かせてみて、均一かどうかを確認したこともあったのだとか。

まさに、職人の技というのにふさわしいお話を聞かせていただきました。

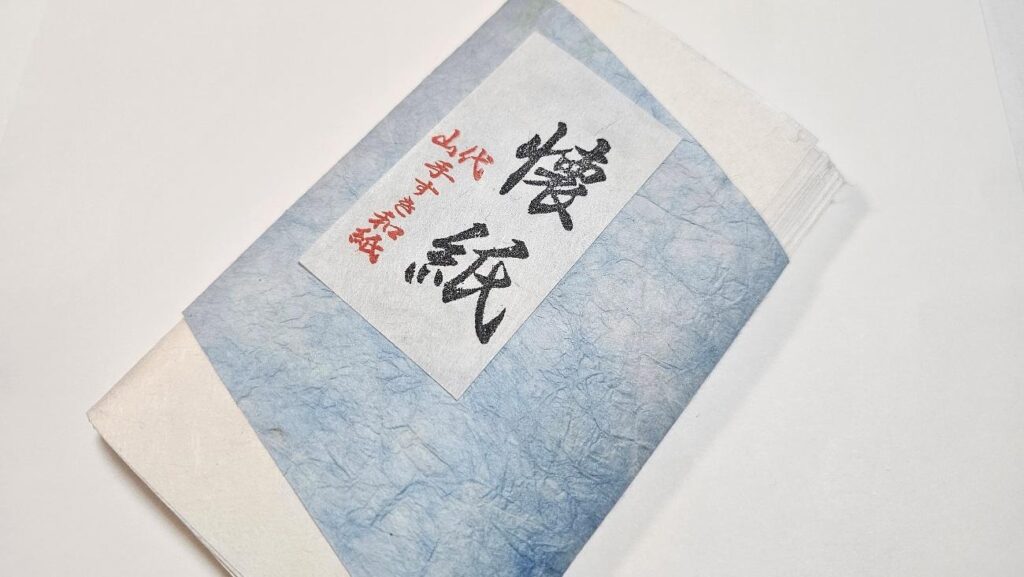

取材に際し、懐紙を購入してみました。

薄く水色に染色された和紙で束ねられた懐紙を触ると、つるつるした面とざらざらした面があることに気付きます。機械が大量生産したコピー用紙と比べてみると、厚みも手触りも、和紙独特の感触がありますね。

紙面に顔を近づけてみると、かすかに匂うのは紙の原料となった植物の香りでしょうか。

一枚一枚が手作業で生み出される山代和紙だからこそ、すき上がった和紙それぞれに違った風合いを感じることができました。機械で大量生産される紙にはない手触りや香りは、和紙の大きな魅力だと感じます。

数百年の時をこえて今に受け継がれ、すかれ続ける山代和紙。鹿野の育んだすてきな品がこれからも伝承されていくよう、心からエールを送ります!

鹿野高齢者生産活動センターでは、紙すき体験やちぎり絵教室を開催し、その技術の一端に触れる活動も行っています。ぜひ山代和紙に触れ、その感触を確かめてほしいと思います。

周南市鹿野高齢者生産活動センター

山口県周南市大字鹿野中734-4

電話 0834-68-3640

※本稿に使用した写真は、すべて2025年1月に撮影したものです。